Planungsgrundlagen der Schwimmbadwasserbehandlung

Automatische Wasseraufbereitung spielt zentrale RolleDas Planen von Schwimmbädern, ob privat, kommerziell oder kommunal genutzt, ist eine recht komplexe Angelegenheit. Oberste Ziele dabei sind die Sicherheit sowie die Sicherstellung des Erholungserfolges. Aber natürlich spielen auch die Kosten und der Ressourcenverbrauch gewichtige Rollen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen Bauformen, Einsatzgebiete und die gesundheitlichen sowie hygienischen Aspekte der Wasseraufbereitung.

Der Markt stellt ein große Bandbreite an Schwimmbadtypen und Beckenarten zur Verfügung. Es gibt Frei- und Hallenbäder, Bewegungs- und Tretbecken, Sprung-, Lehr- und Nichtschwimmerbecken, Tauchbecken, Whirlpools usw. Als Anschauungsobjekt eignet sich exemplarisch ein größeres, beispielsweise kommunal genutztes Schwimmbad, um die wesentlichen Charakteristika aufzuzeigen. Bei der Planung eines Schwimmbades sind zunächst die DIN EN 15228-1 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau“, die DIN EN 15288-2 „Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb“ sowie die DIN 19643-1...

Der Markt stellt ein große Bandbreite an Schwimmbadtypen und Beckenarten zur Verfügung. Es gibt Frei- und Hallenbäder, Bewegungs- und Tretbecken, Sprung-, Lehr- und Nichtschwimmerbecken, Tauchbecken, Whirlpools usw. Als Anschauungsobjekt eignet sich exemplarisch ein größeres, beispielsweise kommunal genutztes Schwimmbad, um die wesentlichen Charakteristika aufzuzeigen. Bei der Planung eines Schwimmbades sind zunächst die DIN EN 15228-1 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau“, die DIN EN 15288-2 „Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb“ sowie die DIN 19643-1 „Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ relevant. Sie enthalten in sehr feiner Gliederung die wesentlichen Aspekte, bezogen auf die jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten.

Das Becken selbst kann aus verschiedenen Materialien errichtet werden. Üblich sind meist geflieste Betonbecken. Außerdem werden Schwimmbecken zunehmend aus Edelstahl gefertigt, und auch Becken aus GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) finden Verwendung. Die einzelnen Bauweisen unterscheiden sich hinsichtlich Einbauzeit, Gestaltungsmöglichkeiten, Kosten, Wartungsaufwand, Langlebigkeit, Wärmedämmung und des Recyclings zum Teil deutlich voneinander; hier ist in jedem Fall eine fundierte Abwägung vorzunehmen. Dazu gehören auch die Überlegungen, wie groß das Becken sein, und welche Form es annehmen soll, bspw. rechteckig, quadratisch, oval oder polygonal.

Dies ist deshalb von Bedeutung, da die Beckenform Einfluss auf die Umwälzung des Wassers nimmt. Dabei müssen gegebenenfalls Strömungsverlangsamungen, Wirbel und sogenannte Totzonen berücksichtigt werden. Der Wasseraustausch wird üblicherweise ebenfalls durch die Beckenform ermöglicht. Hier haben sich Überlaufbecken und Infinity-Becken durchgesetzt. Sogenannte Skimmerbecken, welche mittels eines Oberflächenabsaugers arbeiten, sind im öffentlichen Bereich nicht zulässig. Das Überlaufbecken zeichnet sich durch eine Rinne aus, welche das gesamte Becken umgibt. Durch den hohen Wasserspiegel lässt es sich sehr harmonisch in die Umgebung integrieren und auch der Blick aus dem Becken nach außen ist frei. Diese Bauweise ist etwas aufwendiger, da sie einen Wasserspeicher benötigt, sie sorgt aber neben der optischen Qualität zusätzlich für eine gute Beckenhydraulik.

Wasserqualität hat Priorität

Zu den baulichen Gegebenheiten eines Schwimmbades gehören auch Neben-, und Lagerräume. Die DIN EN 19643-1 nennt in diesem Zusammenhang Raum für Filteranlagen, Dosieranlagen, Desinfektions- und Ozonanlagen, Betriebsüberwachung, Werkstatt und Ersatzteile sowie für die Lagerung von Desinfektionsmitteln. Alle Räume müssen ausreichend dimensioniert und gegebenenfalls belüftet sein. Kurz erwähnt werden sollen hier außerdem die sogenannten Wasserattraktionen, also Massagestationen, Gegenstromanlagen, Luftsprudel usw., welche eine Erweiterung der technischen Ausstattung erfordern.

Wie bei jeder Nutzung von „Gewässern“ steht auch im Schwimmbad die Sicherheit an erster Stelle. Neben den einschlägigen Anforderungen wie Brandschutz, Absturzsicherheit, Rutschfestigkeit etc. bedeutet das vor allem Hygiene. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) führt in § 37 (2) deshalb unmissverständlich aus, dass „Wasser, das in Gewerbebetrieben, öffentlichen Bädern sowie in sonstigen nicht ausschließlich privat genutzten Einrichtungen zum Schwimmen oder Baden bereitgestellt wird (…) so beschaffen sein muss, dass durch seinen Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.“

Dabei bezieht sich die Einschränkung „nicht ausschließlich privat genutzt“ auf private Pools von Ein- oder Mehrfamilienhäusern, die regelmäßig von einer bestimmten Personengruppe sowie gelegentlichen Gästen genutzt wird, und hier zunächst nicht weiter betrachtet werden sollen. Alle anderen Schwimmbecken, auch in halböffentlichen Bereichen, wie z. B. Hotels, sind in diesem Geltungsbereich enthalten. Wie eine entsprechende Wasserqualität sichergestellt werden kann, erläutert die bereits erwähnte DIN EN 19643-1 „Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ - mit einer Ausnahme, denn natürliche Schwimmteiche, für die ebenfalls das IfSG gilt, werden von dieser Norm nicht erfasst.

Kontinuierliche Messung der Cl-, pH- und Redox-Werte

Planer und Betreiber von Schwimmbädern übernehmen also eine große Verantwortung für die Badegäste, wobei das schlichte Abarbeiten der Normvorgaben in der Regel nicht ausreichen wird. Längst erstrecken sich die Ansprüche in Schwimmbädern auch auf die Bereiche Komfort, Erlebnis, Wellness usw., und das schließt das gesamte Ambiente, das Raumklima, Klänge, (Chlor-) Gerüche etc. gegebenenfalls mit ein. Um die Grundzüge der Wasseraufbereitung darzustellen, sei hier beispielhaft die idealtypische Anlage eines kommunalen Schwimmbades erläutert.

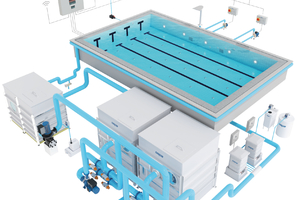

Das Beckenwasser läuft über die Rinne ab und gelangt zu einem Wasserspeicher. Hiernach wird ihm ein Flockungsmittel beigemengt, welches geeignet ist, im Wasser befindliche, kleinste Teilchen an sich zu binden, damit diese herausgefiltert werden können. Anschließend durchläuft das Wasser Mehrschichtfilter, um gereinigt zu werden. Ein nachgeschalteter Plattenwärmeübertrager sorgt für die voreingestellte Temperierung des Wassers. Die nächste Station übernimmt die Desinfektion, welche durch die Mess- und Regeltechnik vollautomatisch gesteuert und überwacht wird. Schließlich stellen zwei Dosieranlagen den pH-Wert auf ein Optimum ein, bevor das Wasser über Bodeneinlaufdüsen erneut dem Pool zugeführt wird. Diese sollten nicht höher als 200 mm über dem Beckenboden montiert sein, um eine ausreichende Umwälzung zu gewährleisten. Bei kommunalen Bädern ist eine Vertikalströmung durch Bodeneinlaufdüsen (1 Düse pro

6 m²) vorgeschrieben.

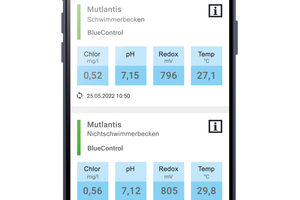

Damit die gesamte Anlage bestmöglich arbeiten kann, werden dem Becken über eine Messwasserpumpe kontinuierlich Proben entnommen und einer Messstation zugeleitet, welche die Temperatur, den Cl-, den pH- sowie den Redox-Wert erfasst und die Dosieranlage steuert. Der Cl-Wert beschreibt die Menge des freien Chlors im Wasser, welches zur Desinfektion zur Verfügung steht. Das gebundene Chlor hingegen, hat seine Arbeit bereits getan. Es ist für den typischen „Schwimmbadgeruch“ verantwortlich. Ein starker Chlorgeruch deutet also nicht, wie häufig angenommen, auf ein gut desinfiziertes Wasser hin, sondern gegebenenfalls sogar auf das Gegenteil. Ein optimal aufbereitetes Badewasser hingegen ist klar, hautfreundlich und geruchsarm.

Vollautomatische Regelung sichert Wirtschaftlichkeit

Der pH-Wert ist nicht nur für die Hautverträglichkeit des Wassers wichtig, sondern wirkt sich auch auf die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels aus, weshalb seine ständige Kontrolle eminent ist. Der Redox-Wert, oder das Redox-Potential, beschreibt eine elektrische Spannung, welche als indirekte Messgröße Aufschluss über das Verhältnis zwischen Verunreinigungen und Desinfektionsmitteln gibt. Oxidierende Substanzen (Desinfektionsmittel) erhöhen den Wert, Verunreinigungen verringern ihn. Bereits dieser kurze Abschnitt verdeutlicht, wie viele Parameter berücksichtigt werden müssen, um ein ideales Badewasser zu erhalten; das Stichwort heißt „Balance“. Nun kommt jedoch noch hinzu, dass die Wasserqualität kein statischer Zustand sein kann. Temperatur, Verdunstung und insbesondere die Nutzungsfrequenz, und damit der Eintrag von Verunreinigungen, verändern die Ist-Werte ständig und machen eine vollautomatische Regelung notwendig.

So wird schnell klar, dass die beste Wasseraufbereitungsanlage ohne eine hochwertige Steuerung nicht sicher, und vor allem nicht wirtschaftlich und nachhaltig arbeiten kann. Deshalb ist es bei der Planung eines Schwimmbades sinnvoll, die Unterstützung durch einen Hersteller in diesem Bereich hinzuzuziehen, der sämtliche Komponenten der Wasseraufbereitung – und möglichst auch der Gebäudetechnik – für die Planung mit einbezieht. Moderne Schwimmbadtechnik verfügt mit Blick auf den Einsatz von Chemie, Energie, Personal usw. über derart hohe Einsparpotentiale, dass auch Modernisierungen im Bestand durchaus sinnvoll sein können.