Nahwärmekonzept auf Basis von Biomasse über Hackschnitzel

Planung, Konzeption, Abgasführung und PartikelabscheiderIn Ellern, einem Dorf mit 900 Einwohnern im Hunsrück, ist ein mit Holzhackschnitzeln beheiztes, solarthermisch unterstütztes Nahwärme-Verbundnetz entstanden. Im Ergebnis konnten seit der Inbetriebnahme im Jahr 2018 bereits 132 Haushalte, ein Fensterbaubetrieb sowie zahlreiche Kommunalgebäude an das Wärmenetz angeschlossen werden. Der Bericht stellt das Projekt und seine technischen Eckdaten vor und legt ein besonderes Augenmerk auf die Abgasführung.

Ellern ist eine Ortsgemeinde am Fuße des Soonwaldes inmitten der Mittelgebirgslandschaft des Hunsrücks. Sie gehört der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Rhein-Hunsrück-Kreis an. Bereits im Frühjahr 2015 nahmen die Planungen für ein örtliches Nahwärmenetz konkrete Formen an. Zuvor hatte ein extra hierfür eingerichteter Arbeitskreis wichtige Vorarbeiten und vor allem Überzeugungsgespräche bei Bewohnern sowie Hausbesitzern geleistet. Nach etwas mehr als drei Jahren in der Planungs- und Umsetzungsphase konnten dann die ersten Nutzer ihre Gebäude mit der eigenen...

Ellern ist eine Ortsgemeinde am Fuße des Soonwaldes inmitten der Mittelgebirgslandschaft des Hunsrücks. Sie gehört der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Rhein-Hunsrück-Kreis an. Bereits im Frühjahr 2015 nahmen die Planungen für ein örtliches Nahwärmenetz konkrete Formen an. Zuvor hatte ein extra hierfür eingerichteter Arbeitskreis wichtige Vorarbeiten und vor allem Überzeugungsgespräche bei Bewohnern sowie Hausbesitzern geleistet. Nach etwas mehr als drei Jahren in der Planungs- und Umsetzungsphase konnten dann die ersten Nutzer ihre Gebäude mit der eigenen „Dorfwärme“ beheizen. „Wir haben das mit wenigen Leuten vorangebracht, aber alle mitgenommen und im Ergebnis festgestellt, dass sich Nahwärme rechnet“, berichtet der Ortsbürgermeister Friedhelm Dämgen. Möglich wurde dies auch durch die enge Kooperation mit der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.

Eckdaten zum Kessel

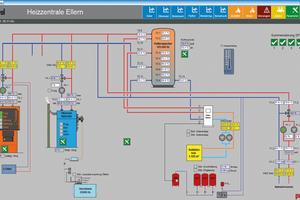

Das Herzstück des Nahwärmekonzepts bildet ein Biomassekessel zur Verbrennung von Holzhackschnitzeln aus der Region. Die zeitgemäße Feuerstätte arbeitet modulierend mit Vorschubrostbetrieb und vollautomatisch im Leistungsbereich von 270 bis 800 kW. In Ellern werden auf diesem Wege jährlich etwa 2.000 bis 2.500 MWh Wärmeenergie erzeugt, die über einen 105 m³ fassenden Pufferspeicher den Verbrauchern zugeführt wird.

Verbrannt wird sogenanntes Grobhackgut der Klassifizierung G 100, das in einem 150 m³ fassenden Bunker gelagert wird und vor allem in derartigen Großanlagen Verwendung findet. Bei einem Wassergehalt von maximal 50 % (W 50) bietet der Brennstoff – je nach Zusammensetzung des Holzmaterials – einen Heizwert von ca. 600 bis 850 kWh pro Schüttraummeter. Ein wichtiges Qualitätskriterium ist die Gleichförmigkeit des Rohmaterials. Übergroße Stücke könnten zu Störungen im Betrieb der Anlage führen; ein zu hoher Feinanteil ggf. zu erhöhten Emissionen.

Um die Anforderungen gemäß der Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) noch deutlicher zu unterschreiten und die Anlage damit emissionsärmer zu betreiben, kommt hinter dem Wärmeerzeuger ein spezieller Partikelabscheider des Herstellers Schmid zum Einsatz. Das Wirkungsprinzip beruht auf der elektrostatischen Abscheidung von Grob- und Feinstaub in speziellen Röhren. Die automatische Abreinigung erfolgt in diesem Bereich etwa alle vier Betriebsstunden für die Dauer von ca. zwei Minuten. Der geringe Stromverbrauch macht derartige Partikelabscheider zu einem effizienten und zugleich äußerst pflegeleichten Reinigungssystem.

Aufbau der Abgasführung

Die Abgasführung erfolgt anschließend über ein doppelwandiges Edelstahlsystem vom Typ Raab DW mit einem Innendurchmesser von 500 mm in Elementbauweise. Dieses System gestattet einen schnellen Baufortschritt und die große Bauteilvielfalt erlaubt eine Anpassung an schwierigste Montagesituationen. Das DW-Abgaselement besteht im Detail aus einem hochwertigen Edelstahlaußenrohr mit der Werkstoffnummer 1.4301 sowie einer 30 mm starken und fugendicht eingebrachten Wärmedämmung, die niedrige Oberflächentemperaturen sicherstellt. Als WPG-Ausführung im Werkstoff 1.4539 für Stückholz, Holzpellets und Hackschnitzel ist das System auch für die feuchte Betriebsweise nach einem etwaigen Rußbrand zugelassen.

Um eine wirksame Schornsteinhöhe von etwa zehn Metern zu realisieren, musste die Abgasführung an der Heizzentrale in Ellern mithilfe einer feuerverzinkten Kragarmkonstruktion nach DIN EN 13084-8 und einer Profilstärke von 150 x 150 mm montiert werden. Dipl.-Ing. (FH) Michael Erlhof, Leiter der Raab-Academy, äußert sich wie folgt dazu: „Derartige Abgasanlagen sind Spezialbauwerke mit hohen Anforderungen an die Betriebs- und Verkehrssicherheit. Aus der DIN EN 13084 Teil 1 ergibt sich daher eine wiederkehrende Zustandsüberwachung, die mindestens im Abstand von zwei Jahren durchzuführen ist.“

Überwachung nach DIN 13084

Dipl.-Ing. (FH) Marc Meurer ist als zuständigen Projektleiter der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen auch für den sicheren Betrieb der Heizzentrale in Ellern verantwortlich. Die Kommune ist Bauherr und Betreiber von insgesamt sechs Nahwärmenetzen dieser Art. Von der Wartung bis zum Abrechnungswesen fällt nahezu alles in diesen Zuständigkeitsbereich. Seiner Meinung nach ist eine derartige Auflage absolut nachvollziehbar: „Im Sinne der Verkehrs- und Betriebssicherheit ist eine Überprüfung derartiger Abgasanlagen durchaus angebracht“, sagt er. Michael Erlhof ergänzt als Energieberater diesen Aspekt wie folgt: „Um nach einigen Betriebsjahren den Zustand der Abgasanlage zu beurteilen, wurde in Anlehnung an DIN 13084 eine Zustandsüberwachung durchgeführt. Alle relevanten Prüfpunkte ergaben keinen Anlass für Beanstandungen“. Das neue Gebäudeenergiegesetz hat den Ausbau von Nahwärmenetzen im Fokus. Diese können in unterschiedlicher Konzeption umgesetzt werden, in waldreichen Gebieten auch mit Biomasseheizkessel als Grundlastkessel oder ggf. auch als Spitzenlastheizkesseln bei großen Wärmepumpenanlagen.

Fazit

Die Heizzentrale in der Ortsgemeinde Ellern garantiert eine betriebssichere Bereitstellung von bedarfsgerechter Wärme für die Dorfbevölkerung. Die Energieversorgung erfolgt über den nachwachsenden und CO2-neutralen Brennstoff Holz. Projektleiter Marc Meurer dazu: „Wir haben als Kommune die Aufgabe, eine derartige Anlage langfristig sicher sowie wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben, damit die Bürger den größtmöglichen und kostengerechten Nutzen davon haben. Außerdem macht uns die regionale Brennstoffversorgung unabhängig von internationalen Energiemärkten und stärkt die heimische Wirtschaft.“ Ein nachhaltiges Nahwärmenetz soll schließlich allen dienen – der Umwelt genauso wie den Bürgern der Region.

Zustandsüberwachung für freistehende Abgasanlagen

Freistehende Schornsteine sowie Industrieschornsteine sind Spezialbauwerke mit hohen Anforderungen an die Betriebs- und Verkehrssicherheit. Die DIN EN 13084 Teil 1 (allg. Anforderungen) wurde in Deutschland im Mai 2007 durch die oberste Baubehörde der Bundesländer als technische Baubestimmung eingeführt und ist damit eine geltende Bau- bzw. Prüfvorschrift. Daraus ergibt sich eine wiederkehrende Prüfpflicht, die mindestens im Abstand von zwei Jahren durchzuführen ist. Diese Norm gilt im Übrigen auch für stillgelegte Industrieschornsteine. Die Europäische Norm wurde im CEN/TC 297 „Frei stehende Industrieschornsteine“ erstellt. National ist der Arbeitsausschuss NA 005-11-37 AA „Industrieschornsteine (SP CEN/TC 297)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) zuständig. Als weitere aktuelle Grundlage der Zustandsüberwachung gelten die Normen DIN EN 1993-3.2 NA – Stahlschornsteine und DIN 1056 – Tragrohre aus Mauerwerk.