Großwärmespeicher – Lösungen für die Energiewende

Materialien, Bauformen, AnwendungsbeispieleModerne Industriegesellschaften erfordern von Jahr zu Jahr höhere Stromkapazitäten. Gleichzeitig findet ein Umbau der Energieversorgung von der Stromerzeugung auf Basis fossiler Energieträger zu regenerativem, ‚grünem‘ Strom statt. Doch gerade Wind und Sonne als Energiequellen unterliegen starken tageszeitlichen Schwankungen und sind wetterabhängig. Temporäre Erzeugungsüberschüsse können jedoch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden, wenn sie bspw. als Wärme zwischengespeichert werden. Zur Einspeisung in Wärmenetze stehen unterschiedliche thermischer Großspeicher zur Verfügung, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen.

Der geplante Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und der damit verbundene Transformationsprozess in der Energieversorgung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Nah- und Fernwärmeversorgung. Der Neubau von regenerativen Wärmenetzen bedarf einer umfassenden Planungsarbeit und konsequenten Umsetzung. Denn jedes Quartier, jede Region hat andere Voraussetzungen und damit auch andere Möglichkeiten. Ein wichtiger Baustein im Bereich der Sektorenkopplung von Strom und Wärme ist die Implementierung von Großwärmespeichern. Diese erfüllen zwei wesentliche Funktionen, nämlich die Entlastung der...

Der geplante Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und der damit verbundene Transformationsprozess in der Energieversorgung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Nah- und Fernwärmeversorgung. Der Neubau von regenerativen Wärmenetzen bedarf einer umfassenden Planungsarbeit und konsequenten Umsetzung. Denn jedes Quartier, jede Region hat andere Voraussetzungen und damit auch andere Möglichkeiten. Ein wichtiger Baustein im Bereich der Sektorenkopplung von Strom und Wärme ist die Implementierung von Großwärmespeichern. Diese erfüllen zwei wesentliche Funktionen, nämlich die Entlastung der Stromnetze und die thermische Einspeicherung von Überschussstrom aus erneuerbaren Energien. Hierdurch wird eine zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeugung- und Verbrauch ermöglicht.

Großwärmepumpen und thermische Speicher

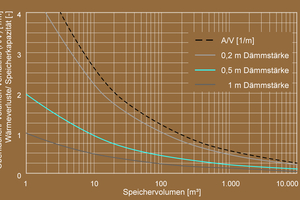

Das Fraunhofer Institut forscht u. a. an neuen Materialien im Bereich der PCM- und Thermochemischen Speicher. Hier sei in den nächsten Jahren einer Weiterentwicklung und Marktreife auszugehen. Zudem werde laut einer Studie von „Agora Energiewende“ zum Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland (2023) die Bedeutung dieser Speicher besonders in zukünftigen Szenarien deutlich. In einer exemplarischen Sommerwoche 2045 könnten Großspeicher überschüssige Wärme aus Großwärmepumpen aufnehmen, die durch hohe erneuerbare Stromproduktion erzeugt wird. Dies verhindert eine Drosselung der erneuerbaren Stromproduktion und entlastet gleichzeitig die Stromnetze. Bei der Auswahl und Implementierung von Energiespeichern müssen verschiedene Kriterien berücksichtigt werden. Die Langlebigkeit (Lebensdauer) und Zyklen-Festigkeit sind entscheidend für die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Speicherlösung. Ebenfalls essenziell sind hohe Wirkungsgrade bei der Ein- und Ausspeicherung sowie geringe Verluste während der Speicherphase. Die speicherbare Energiemenge (Kapazität in MWh) und der Temperaturbereich bestimmen maßgeblich die Einsatzmöglichkeiten des Speichers. Mit der Be- und Entladungsrate (Leistung in MW) ist die Geschwindigkeit gemeint, mit der Energie ein- und ausgespeichert werden kann. Sie ist entscheidend für die Flexibilität des Systems. Ebenso ist das Oberflächen-Volumen-Verhältnis (A/V) für die thermischen Verluste eines Speichers maßgeblich. Wärmeverluste verhalten sich proportional zur Oberfläche, d.h. große Volumina haben aufgrund kleinerer A/V-Verhältnisse, unabhängig von der Wärmedämmstärke, eine deutlich bessere Effizienz (s. Diagramm).

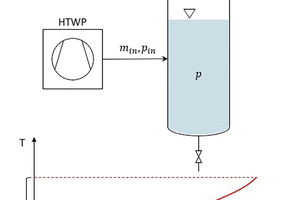

Vorteile thermischer Speicher in Hochtemperaturwärmepumpenanlagen

Die Integration thermischer Speicher in Hochtemperaturwärmepumpenanlagen (HTWP) bietet zahlreiche Vorteile mit Sicht auf Flexibilität und Effizienz. So können Großwärmepumpen quasistationär betrieben werden, während Spitzenlasten durch den thermischen Speicher abgedeckt werden können. Zeitliche und örtliche Entkopplung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch wird ermöglicht. Besonders in monovalenten Wärmesystemen ohne fossile Spitzenlast finden thermische Speicher eine hohe Relevanz. Mit Blick auf die Effizienz ist eine Senkung der Stromkosten durch Abschaltung der Großwärmepumpen bei Strompreisspitzen eventuell möglich. Dadurch ergibt sich eine Steigerung der Systemeffizienz durch optimierten Betrieb. Weiteres Verbesserungspotential liegt in der Möglichkeit zur Kombination verschiedener Speichertechnologien für eine optimale Gesamteffizienz.

Technologieüberblick thermischer Speicher

Je nach Anforderung an Leistung, Kapazität, Baugröße und Temperaturniveau stehen unterschiedliche Technologien und Materialien zur Verfügung. Es folgt ein Überblick über einige gängige Speicherbauarten, welche in diesem Kontext Anwendung finden.

Ruths-Speicher

Ruths-Speicher sind Heißwasserspeicher mit Gefälle, die Dampf oder Druckwasser speichern können. Das Funktionsprinzip ist einfach erklärt: Die Einspeicherung passiert beispielhaft durch Dampf- oder Druckwassererzeugung. Während der Einspeicherung erfolgt eine geringe Drosselung während der Injektion in den Tank. Darin ist eine geringe Kondensation durch Abkühlung zu beobachten. Da der Tank geladen wird, erfolgt ein Druck- und Temperaturanstieg – Temperatur und Druck sind miteinander gekoppelt. Bei der Ausspeicherung sinken Druck, Temperatur, und Wasserstand, wobei eine Nachverdampfung stattfindet. Der zugeführte Einspeisedruck ist dadurch höher als der zur Verfügung stehende Ausspeicherdruck.

PCM-Speicher

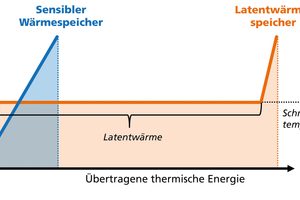

Latente Wärmespeicher nutzen die Schmelzwärme eines Phase Change Materials (PCM) und speichern so Wärme mit hoher Speicherdichte bei moderaten Kosten – jedoch kostenintensiver als sensible Speicher – und bei nahezu konstanter Temperatur. Der Phasenübergang findet bei einer materialspezifischen Temperatur statt. Entsprechend wichtig ist die geeignete Materialauswahl für den konkreten Anwendungsfall. Zum Einsatz kommen hauptsächlich organische PCM wie Paraffine, Fettsäuren, Zuckeralkohole, etc. sowie anorganische PCM wie Salzhydrate, Nitrat- oder Nitrit Salze.

Der große Vorteil gegenüber Ruths Speicher und sensiblen Speichern ist die hohe volumetrische Energiedichte von PCM-Speichern (2 bis 3-mal höher als Heißwasserspeicher). Die konstanten Lade- bzw. Entladetemperaturen führen zu geringeren Exergieverlusten. Als nachteilig hat sich eine langsame Ladung und Entladung herauskristallisiert, bedingt durch die geringe Wärmeleitfähigkeit der Materialien. Dies kann durch den Einsatz wärmeleitender Strukturen verbessert werden. Eine weitere Möglichkeit stellt die Verwendung von hybriden Speichersystemen (PCM plus sensible Wärme) dar. Durch die Wahl der Materialien ist eine spätere Anpassung des Temperaturniveaus nicht mehr möglich.

In latenten thermischen Speichern finden Phasenwechselmaterialien als Speichermedien Anwendung. Hierbei wird der Phasenwechsel fest bzw. flüssig und damit die Schmelzwärme zur Speicherung thermischer Energie genutzt. Sensible Wärmespeicher nutzen die Temperaturdifferenz. Für eine einwandfreie Auslegung und Funktion sind Informationen bezüglich der thermophysikalischen Stoffdaten der PCM und deren Interaktion mit den Behälter- bzw. Kapselwerkstoffen unabdingbar.

Wichtige Größen sind:

die Schmelztemperatur und die spezifische Schmelzwärme,

die spezifische Wärmekapazität und die Wärmeleitfähigkeit,

die Dichte sowie

die Korrosivität gegenüber Verkapselungsmaterialien.

Zusätzlich spielen die korrosiven Eigenschaften eine Rolle im Hinblick auf den zuverlässigen und sicheren Einsatz latenter thermischer Speicher. Hier sind die Wechselwirkungen zwischen den eingesetzten Werkstoffen und dem PCM zu beachten. Durch Korrosion im Speicher ist eine Veränderung des PCM sowie die Beschädigung des Behälters möglich. Als Wärmetauscher sind z. B. PCM-gefüllte Kugeln, Rohrbündelwärmespeicher oder Flachrohrwärmespeicher im Einsatz. Zwischen dem Rohr befindet sich ein Faser-PCM-Verbundstoff. Dieses PCM-infiltrierte zellulare Metall bildet die Speichermasse. Bisher sind diese Speicher eher für den häuslichen Gebrauch in Anwendung. Die am meisten verbreiteten PCM-Speicher dürften bei Industrieanwendungen der Eisspeicher sein. Dieser ist aber als Energie- und nicht als Wärmespeicher zu betrachten und dient der Wärmepumpe somit als Wärmequelle.

Thermochemische Speicher

Thermochemische (Wärme-)Speicher nutzen die Reaktionsenthalpie bei Befeuchtung und Trocknung. Sorptive Wärmespeicher nutzen die Bindungswärme einer Adsorption oder einer chemischen Reaktion (thermochemische Speicher). Beim Einspeichern erfolgt die Trocknung des Adsorbens durch eine endotherme Reaktion, beim Ausspeichern die Befeuchtung durch eine exotherme Reaktion. Die Steuerung des Verhaltens wird durch Moderation der Feuchtigkeit ermöglicht. Thermochemische Speicher bieten eine verlustfreie Möglichkeit Wärme zu speichern – und dies bei vergleichsweise hohen Speicherdichten. Die volumetrische Energiedichte ist 3 bis 5-mal höher als bei Heißwasserspeichern und kann derzeit bis zu 250 kWh/m³ betragen. Zukunftsfähig sind Metallhydroxide, die sich zusätzlich durch eine Langzeitstabilität auszeichnen. Diese Technologie erlaubt neben der Speicherung von Wärme über einen weiten Temperaturbereich von 40-500 °C

in ausgewählten Betriebszuständen auch die Verstromung thermischer Energie.

Geothermische Speicher

Geothermische Speicher eignen sich besonders für die saisonale Speicherung großer Wärmemengen. Diese lassen sich in die vier folgenden Bauweisen unterteilen:

Behälter-Wärmespeicher bestehen i. d. R. aus einem unterirdischen Stahlbetonbehälter, der mit Wasser gefüllt wird. Erst ab einer Größe von 1.000 m³ Wasservolumen beginnt die saisonale Wärmespeicherung energetisch effizient zu sein. Ein Temperaturniveau von 80-90 °C eignet sich gut für Fernwärmenetze.

Erdbecken-Wärmespeicher sind ähnlich aufgebaut, jedoch von der Bautiefe flacher und mit einer größeren Oberfläche. Sie werden wie ein künstlicher „Teich“ angelegt, mit Speichermaterial (Wasser oder Wasser-Kies-Gemisch) gefüllt und mit begehbarem, nutzbarem Dach (Deutsche Bauform) oder schwimmendem, nicht nutzbaren Deckel (Dänische Bauform) verschlossen.

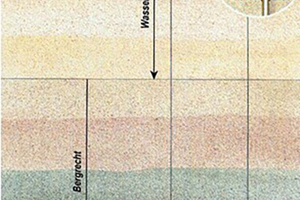

Erdsonden-Wärmespeicher nutzen mithilfe wasserdurchflossener Erdwärmesonden das Gestein im Untergrund zur Wärmespeicherung. Erdsonden-Wärmespeicher sind nur in geologisch geeignetem Untergrund zu bohren und können bis zu 80 °C beladen werden. Ab einem Speichervolumen von 20.000 m³ ist diese Speicherart energetisch und ökonomisch sinnvoll.

Aquifer-Wärmespeicher nutzen die natürlich vorkommenden unterirdischen Wasserschichten und werden durch Brunnenbohrungen erschlossen. Größe und Wirtschaftlichkeit hängen von den Gegebenheiten und der Bohrtiefe ab. In vielen Regionen Deutschlands erleben stillgelegte Bergwerke mit einer Tiefe unter 100 m einen „zweiten Frühling“, da diese als Energiespeicher dienen können.

Planungshinweise zur Wärmespeicherung in hybriden Systemen

Besonders bei der Kombination von Wärmepumpen mit weiteren Wärmeerzeugern wie Blockheizkraftwerken (BHKWs, Photovoltaik-Anlagen oder Wärmequellen (Eisspeicher) kann der Wärmespeicher die Lastspitzen abfedern, die Effizienz der Wärmeerzeuger optimieren und die Betriebskosten senken. In mittelgroßen und großen Projekten muss die Dimensionierung und Positionierung des Speichers exakt auf die Systemanforderungen abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Bei Betrieb eines stromgeführten BHKWs hat sich eine Autarkie von 8-12 h als praxisnah herausgestellt.

Als Planungsaspekte bei der Integration hybrider Systeme sind folgende Punkte zu beachten:

Lastverteilung und Systemauslegung: Eine belastbare Analyse und Auswertung des Lastprofils sind notwendig. Die detaillierte Untersuchung von Heiz- und Warmwasseranforderungen im Jahresverlauf ist der Schlüssel für eine effiziente Dimensionierung. Hinzu kommt eine intelligente Regelung, um die Lastverteilung zwischen Wärmepumpe, BHKW und anderen Quellen auf die spezifischen Betriebscharakteristika abzustimmen. Als Beispiel hierfür kann der Betrieb der Wärmepumpe bei niedrigen Vorlauftemperaturen genannt werden, um einen effizienten Betrieb zu garantieren. Für BHKWs gilt, diese sind in Dunkelflauten zu betreiben und sollten die Grundlasten abdecken, Spitzenlasten sind zu vermeiden.

Effiziente Speicherintegration: Hierbei ist die Schichtung im Speicher und die Speichergröße ausschlaggebend. Eine gut durchdachte Schichtung innerhalb des Speichers verbessert die thermische Effizienz. Die Speicher sind an die Wärmequellen anzupassen, da unterschiedliche Erzeuger spezifische Speicherlösungen erfordern. PVT-Anlagen und Eisspeicher benötigen saisonale Speicher. Hochtemperatur-Wärmepumpen bedienen je nach Konzept Pufferspeicher für schnelle Lastwechsel (kurzfristige Speicher), können aber auch bei Nutzung von überschüssigen PV-Strom im Sommer netzdienlich eingesetzt werden und somit saisonale Speicher beladen.

Hydraulik und Wärmeverteilung: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Komponenten effizient zusammenarbeiten. Eine Rücklaufanhebung ist zu vermeiden, da diese eine negative Auswirkung auf die Effizienz der Wärmepumpen hat. Wasser als Wärmespeichermedium hat den Vorteil der einfachen hydraulischen Einbindung.

Empfehlungen für eine erfolgreiche Planung

Die ganzheitliche Betrachtung aller Komponenten wie Wärmepumpe, BHKW, PVT und Speicher muss im Kontext des Gesamtsystems geplant werden Da Hersteller ihre Produkte und deren Leistungsfähigkeit sowie Betriebsgrenzen am besten einschätzen können, sollten diese frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden werden. In der heutigen Zeit ist der Einsatz von Simulationstools bei Großprojekten als Standard anzusehen. Softwareprogramme helfen, komplexe Systeme vorab zu testen. Optimierungen werden kostengünstig durchgeführt. Die gleiche Verbesserung ist in einer bereits bestehenden Anlage deutlich kostenintensiver oder kann im schlimmsten Fall baulich nicht mehr umgesetzt werden. Insbesondere in kritischen Anwendungen wird empfohlen, eine Redundanz einzuplanen, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Nichts ist so sicher wie der Wandel. Aus diesem Grunde sollte bereits bei der Planung daran gedacht werden, in der Zukunft auf sich ändernde Voraussetzungen der Sektorenkopplung reagieren zu können.