Höhere Speicherkapazität bei gleichem Volumen

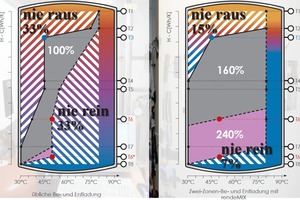

Das Hauptproblem einer konventionellen Be- und Entladung von Pufferspeichern, also der üblichen Einzonen-Be- und -Entladung, ist die Durchmischung. Die schränkt die effektiv nutzbare Wärmemenge deutlich ein. Es ist einfach nicht zu verhindern, dass das zu- und abfließende Wasser im Behältnis zu einer Zirkulation führt, die die Temperatur in der heißen Zone abbaut und in der kalten Zone, unten am Boden, aufbaut. Bei der Zweizonen-Be- und -Entladung mit dem Mehrwegemischer „Rendemix“ der Firma HG Baunach (www.baunach.net) entsteht in der Mitte des Puffers eine Art Sicherheitsschild aus warmem...

Das Hauptproblem einer konventionellen Be- und Entladung von Pufferspeichern, also der üblichen Einzonen-Be- und -Entladung, ist die Durchmischung. Die schränkt die effektiv nutzbare Wärmemenge deutlich ein. Es ist einfach nicht zu verhindern, dass das zu- und abfließende Wasser im Behältnis zu einer Zirkulation führt, die die Temperatur in der heißen Zone abbaut und in der kalten Zone, unten am Boden, aufbaut. Bei der Zweizonen-Be- und -Entladung mit dem Mehrwegemischer „Rendemix“ der Firma HG Baunach (www.baunach.net) entsteht in der Mitte des Puffers eine Art Sicherheitsschild aus warmem Mischwasser, das die Trennung zwischen der oberen heißen und der unteren kühleren Hälfte im Boiler stabilisiert.

Die Hydraulik des Verfahrens orientiert sich am Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Der sagt sinngemäß: Je unterschiedlicher die Temperaturverteilung eines Wärmevorrats, desto größer der daraus erzielbare Nutzen. Das Baunach’sche Mischprinzip bemüht sich deshalb um einen möglichst langen Erhalt der Temperaturunterschiede im gespeicherten Wasser. Der Weg dahin ist eine Armatur mit drei Eingängen (heiß, warm, kalt), aber mit nur einem Ausgang in den Heizkreis (Entladung): Die Armatur kann als Vorlauf nur heißes mit warmem oder warmes mit kaltem Wasser mischen, nicht aber heiß mit kalt. Sie schont mithin die hochwertige Exergie im Puffer solange es geht. Der übliche Dreiwegemischer hingegen greift ausschließlich auf heißes und kaltes Wasser zu und baut so sehr viel schneller das wertvolle Δ T ab als das Mehrwegeprinzip. Dessen thermostatische Selbstregelung strebt also immer die niedrigstmögliche Rücklauftemperatur zum Speicher oder zur Therme sowie die höchstmögliche Spreizung an.

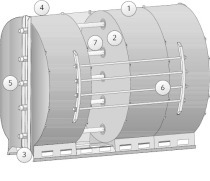

Vor rund 17 Jahren hatte das Unternehmen mit dem Grundprinzip der speziellen Regeltechnik erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Damals lag der Schwerpunkt auf der Hintereinanderschaltung eines Hochtemperaturkreises (Radiatoren) mit einem Niedertemperaturkreis (Fußbodenheizung). Dieses Schema ist in vielen Regionen Deutschlands Standard in Einfamilienhäusern.

Das patentierte Verfahren macht den Rücklauf des Hochtemperaturkreises zum Vorlauf der Fußbodenheizung, obwohl ganz unterschiedliche Wassermengen zirkulieren. Die inneren Ausgleichsstrecken im Vierwegemischer und die Mischstruktur – zum gradgenauen und energiesparenden Mischen der Vorlauftemperatur greift die Technik auf unterschiedliche Temperaturebenen zurück – lösen diese von Hand kaum zu bewerkstelligende Schaltungsaufgabe.

Diese Armaturentechnik hat die HG Baunach auf die Be- und Entladung von Zweizonen-Schichtenspeichern und auf die Heizungskombination mit thermischen Solaranlagen mit dem Ziel der Konservierung von Wasser mit hoher Temperatur erweitert.

Voraussetzung dafür ist die weitgehende Unterbindung von Turbulenzen mit Temperaturvermischung im Behälter als Folge. Denn es gilt, je höher der Vorlauf, desto niedriger der Durchsatz bzw. die Umlaufgeschwindigkeit und damit der schichtenzerstörende Impuls beim Einströmen des Rücklaufs in den Speicher.

Der Brennwertkessel dankt es mit maximaler Kondensation der Rauchgase, der Speicher mit der Bereitstellung maximaler Kapazität und die Solaranlage mit maximaler Wärmeabgabe an den Heizkreis: Ein von oben bis unten 50-grädiger Puffer enthält zwar genauso viel Energie wie mit einer Spreizung 70/30 °C, nur kann ausschließlich im zweiten Fall wegen der jetzt vorhandenen, kühleren Zone der Kollektor seinen ebenfalls 50-grädigen Solargewinn in den Wärmespeicher schieben.