Schrägbohrtechnik für geothermische Wärmeversorgung

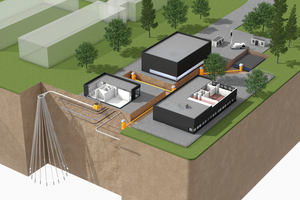

Flächeneinsparung durch optimierte Erdwärmesonden-Anordnung in urbanen GebietenDie effiziente Nutzung geothermischer Energie in urbanen Gebieten stellt eine besondere Herausforderung dar, da klassische Bohrkonzepte oft hohe Flächenanforderungen haben. Das „GeoStar“-System des Fraunhofer IEG ermöglicht durch eine innovative Schrägbohrtechnik eine platzsparende und leistungsfähige Alternative zu konventionellen Erdwärmesonden. Durch die sternförmige Anordnung mehrerer geneigter Bohrungen von einem zentralen Punkt aus lassen sich thermische Potenziale effizient erschließen – selbst unter bestehenden Gebäuden und Infrastrukturen.

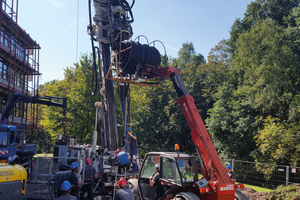

Die Transformation des Gebäudewärmesektors hin zu erneuerbaren Energien erfordert platzsparende und wirtschaftliche Lösungen, insbesondere für Bestandsquartiere mit begrenztem Raumangebot [3]. Während klassische geothermische Systeme bei Installationsarbeiten oft große oberirdische Flächen benötigen, nutzt das GeoStar-System der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (IEG) eine optimierte Schrägbohrtechnik, die eine geothermische Nutzung auch in dichten urbanen Strukturen ermöglicht. Mehrere geneigte Erdwärmesonden werden von einem zentralen Punkt aus abgeteuft,...