Digitales Gebäudemanagement im Freizeitbad

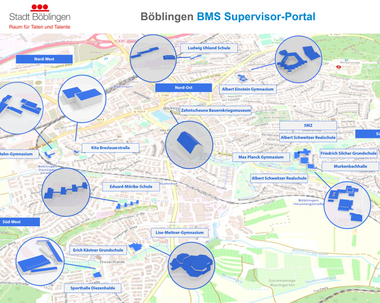

Bad Blau setzt für die energetische Transformation auf die Nutzung einer cloudbasierten VerbundleitstelleBis 2028 will das Bad Blau, ein Freizeitbad in Blaustein vor den Toren Ulms, rund 80 % seines Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien decken – verbunden mit deutlichen Einsparungen beim Gesamtverbrauch. Um dies möglichst einfach und effizient umsetzen zu können, setzt der Betreiber, die Stadtwerke Blaustein, auf eine cloudbasierte Verbundleitstelle für das gesamte Gebäudemanagement, die OAS Open Automation Systems auf Basis des „Niagara-4-Frameworks“ entwickelt hat. Implementiert wird das System vom OAS-Partner SRU Steuer- und Regeltechnik Ulm. Dabei konnte die bestehende Infrastruktur in das neue digitale Gebäudemanagement integriert werden.

Mehr als 270.000 Badegäste zählt das Bad Blau pro Jahr. Es verfügt auf einer Grundfläche von 3.500 m² über insgesamt 650 m² Wasserfläche mit Schwimmer- und Erlebnisbecken, Kinderbecken und einem 34 °C warmen Whirlpool sowie einer Saunalandschaft mit sechs Saunen. Hinzu kommt das beheizte Solebecken im Außenbereich, das künftig in einem Anbau als Innenbecken betrieben werden soll. Dazu erklärt Jürgen Stübler, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Blaustein: „Dies ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung Energieeinsparung. Ich denke, dass es in Zukunft kaum mehr vertretbar sein wird, auf diese Weise die erzeugte Wärme einfach in die Umgebung abzugeben. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Bereich zu schaffen, der den Kunden neue Angebote bietet und den Betrieb wirtschaftlicher macht. Allein dieser Schritt bringt enorme Einsparungen mit sich: Wurden bisher allein für die Wassererwärmung und -aufbereitung des Solebeckens rund 1 Mio. kWh pro Jahr verbraucht, soll dieser Wert nach Inbetriebnahme des neuen Beckens auf rund 350.000 kWh sinken.“

Digitale Gebäudeleittechnik

Der Anbau ist jedoch nur ein Teil der Gesamtstrategie, mit der das Bad Blau fit für die Energiewende gemacht werden soll. Um die Herausforderung ganzheitlich anzugehen, entschieden sich die Stadtwerke Blaustein für die Einführung einer integrierten digitalen Gebäudeleittechnik. Denn das bestehende System war in die Jahre gekommen und konnte die Anforderungen nicht mehr erfüllen. Die technische Basis war veraltet, entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die IT-Sicherheit und wurde auch nicht mehr weiterentwickelt.

Bei der Auswahl des neuen Systems spielte neben der Zukunftssicherheit auch die Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle. „Es ist nicht darstellbar, eine bestehende Infrastruktur komplett durch eine neue zu ersetzen. Ganz zu schweigen davon, dass das Bad dann für längere Zeit geschlossen werden müsste. Deshalb wollten wir ein offenes System, in das sich funktionierende Komponenten integrieren lassen“, erklärt Jürgen Stübler. Fündig wurde er bei der OAS Open Automation Systems GmbH, die mit ihren Softwareapplikationen und Tools auf Basis des „Niagara-Frameworks“ von Tridium eine offene Architektur bietet, mit der sich ganz unterschiedliche Datenquellen zusammenführen und über einen digitalen Verbundleitstand auf Basis des „OAS BMS“-Portals in der Smart-City-Cloud zentral steuern lassen. „Ein großer Vorteil des Systems war auch, dass wir über die ‚Niagara‘-Technologien, insbesondere die OAS-BACnet-Utilities, auf die Daten des alten ‚Honeywell‘-Systems zugreifen konnten, die sonst verloren gegangen wären. So konnten wir tatsächlich auf dem bestehenden System aufbauen, ohne gleich ganze Baugruppen austauschen zu müssen“, berichtet Michael Krach, Prokurist der SRU Steuer- und Regeltechnik Ulm GmbH, mit der die Stadtwerke Blaustein seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten.

Zugriff über C-Bus-Protokoll

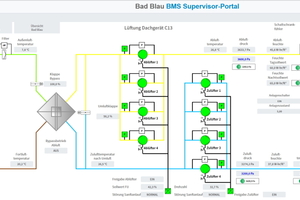

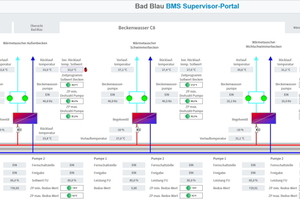

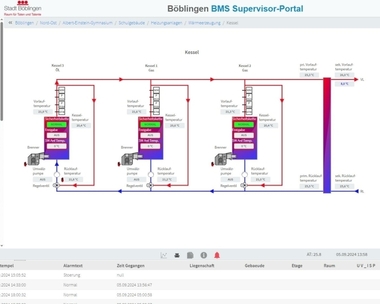

Am Anfang des Projekts stand eine umfassende Bestandsaufnahme. Dabei ging es vor allem um die Frage, wo überall auf Daten zugegriffen werden kann. Zum einen, um Verbräuche und andere Informationen sichtbar zu machen, zum anderen, um auch „schreibend“ und „steuernd“ eingreifen zu können. Es zeigte sich, dass dieser Zugriff über das in der Gebäudetechnik übliche C-Bus-Protokoll die vorhandenen Schaltschränke problemlos in die neue Infrastruktur einbinden konnte. „Man kann sich das wie eine große Familienstruktur vorstellen. Dabei ist das ‚OAS BMS‘-Portal der neue große Familienvater, an den wir dann nach und nach die einzelnen Schaltschränke als Unterfamilien angeschlossen haben. Wie in richtigen Familien gibt es auch immer wieder neue Mitglieder durch ‚Heirat‘, z. B. durch die Integration eines neuen Niedertemperaturspeichers für die Grundwasserpumpen“, beschreibt Michael Krach die Vorgehensweise. Die Wasseraufbereitung für die einzelnen Becken wurde auf diese Weise ebenso integriert wie die Lüftung, die Feuchtigkeitssensoren oder die Sensoren zur Messung der Luftqualität in den Umkleideräumen. Sukzessive wurden so alle für den Badebetrieb notwendigen Komponenten in den derzeit 12 vorhandenen Schaltschränken in den Leitstand integriert.

Einbindung der TGA-Anlagen

„Was anfangs nach einer großen Herausforderung aussah, ließ sich dank der offenen ‚Niagara‘-Technologie relativ problemlos umsetzen. So konnten wir nach der Integration des Bestands beruhigt die nächsten Schritte angehen“, fasst Krach zusammen. Entsprechend wurde Anfang 2025 „der Schalter umgelegt“ und die Internetanbindung scharf geschalten. Der neue Leitstand in der Cloud ging in Betrieb und die alte Lösung konnte endgültig abgeschaltet werden.

Damit ist das Bad Blau auch für die weiteren Schritte gerüstet, die auf Basis der neuen digitalen Gebäudeleittechnik zu mehr klimafreundlichem Energieeinsatz und vor allem auch zu spürbaren Kosteneinsparungen führen sollen. So ist für 2025 die Installation einer Grundwasserwärmepumpe geplant, die durch eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Strom versorgt wird. Die neue Wärmepumpe wird dann einen wesentlichen Teil der Last übernehmen, die bisher von mit fossilen Energieträgern betriebenen Gaskesseln erzeugt wird. In diesem Zuge wird auch ein Niedertemperaturkreislauf aufgebaut, der die Becken mit Wärme versorgen soll. Darüber hinaus wollen die Stadtwerke Blaustein an vielen kleineren Stellschrauben drehen. So sollen künftig auch dynamische Tarife eingesetzt werden, um den Strombedarf für die Wärmepumpe günstiger zu gestalten.

Weitere Energieeinsparpotenziale

Eine neue Besucherzählung auf Basis von „LoRaWAN“ soll die Grundlage für eine differenzierte Steuerung der Lüftungsanlagen liefern. Möglich wäre auch die Nutzung der Schwimmbecken als Pufferspeicher. „Hier könnten wir den einzelnen Becken jederzeit zusätzliche Wärme zuführen, wenn die Strompreise am Markt gerade niedrig sind oder unsere PV-Produktion hoch ist. Ist der Strom dann wieder teurer, kann die Wärme mit den drei BHKW, die bisher für die Grundlast verantwortlich sind, erzeugt werden“, sagt Jürgen Stübler, und weiter: „Solange sich das im Rahmen von maximal 1 °C bewegt, ist das für unsere Badegäste kaum spürbar, soll uns aber messbare Einsparungen“ bringen. Und die fallen bei einem Stromverbrauch von mehr als 1 Mio. kWh pro Jahr ins Gewicht. „Wir rechnen damit, dass wir allein durch unsere neue Leitstelle im ersten Jahr mindestens 5 % der Energiekosten einsparen können“, so Jürgen Stübler abschließend.