Qualität und Maß für Zu- und Außenluft

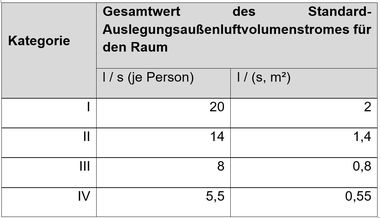

Projektierung Zu-/Außenluftvolumenstrom nach DIN EN 16798-1Die DIN EN 16798-1 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik“ erschien im März 2022 mit dem nationalen Anhang (NA). Sie definiert Eingangsparameter für das Innenraumklima und gilt für die Projektierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Was hat sich mit dem nationalen Anhang, der in Deutschland normativ gültig ist, zu den Vorgaben der EN-Norm geändert? Und welche Möglichkeiten bestehen zur Berechnung des Mindestaußenluftvolumenstroms auf dieser Basis? Antworten dazu liefert der nachfolgende Beitrag. Zudem wird aufgezeigt, dass wenn die Vorgaben in der Norm betreffend des thermischen Raumklimas, der Raumtemperatur und der Raumluftqualität (des Weiteren Akustik und Beleuchtung) konsequent umgesetzt werden, sich dadurch eine vorher definierte Kategorie für die Innenraumqualität gut erreichen lässt.

Klassifizierung der Luftarten

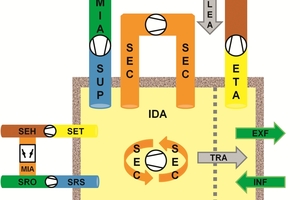

Die DIN EN 16798 Teil 3 „Lüftung von Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme“ unterteilt die verschiedenen Luftarten in mehrere Klassen, diese sind in Tabelle 1 und Bild 1 näher dargestellt. Dabei erfolgt die Klassifikation der betrachteten Luft anhand der Verunreinigung mit Partikeln, Stäuben, Pollen und/oder Gasen. Unterschieden werden Qualitäten der Außenluft (ODA), der Ab- und Fortluft (ETA, EHA) und der Zuluft (SUP). Basis zur Einstufung einer Luftart in eine der Klassen sind Über- oder Unterschreitungen...

Klassifizierung der Luftarten

Die DIN EN 16798 Teil 3 „Lüftung von Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme“ unterteilt die verschiedenen Luftarten in mehrere Klassen, diese sind in Tabelle 1 und Bild 1 näher dargestellt. Dabei erfolgt die Klassifikation der betrachteten Luft anhand der Verunreinigung mit Partikeln, Stäuben, Pollen und/oder Gasen. Unterschieden werden Qualitäten der Außenluft (ODA), der Ab- und Fortluft (ETA, EHA) und der Zuluft (SUP). Basis zur Einstufung einer Luftart in eine der Klassen sind Über- oder Unterschreitungen von Grenzwerten z. B. für Partikel (PM 10, PM 2,5) und Gase (Ozon, SO2, NOx), die von der Weltgesundheitsorganisation vorgegeben sind (Details dazu siehe DIN EN 16798 Teil 3). Die DIN EN 16798-1, „NA.9“ verweist außerdem auf die Leitwerte des Umweltbundesamtes für die Innenraumluft.

Wichtig ist eine Beurteilung oder Kenntnis der Luftklasse, um z. B. bei einer schlechten Außenluftqualität (ODA) durch eine angepasste Luftfiltration im Lüftungsgerät eine gewünschte Zuluftqualität (SUP) sicherzustellen. Die Klassifizierung nach DIN EN 16798 Teil 3 der Ab- und Fortluft ist in Tabelle 2 ersichtlich. Für Außenluft und Zuluft gelten die Angaben in Tabelle 3.

Den kompletten Beitrag können Sie als PDF-Dokument herunterladen.