Digitaler Zwilling – von der Theorie zur Praxis

Bedeutung und Einsatz von digitalen Zwillingen im Lebenszyklus von GebäudenNeben Künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet of Things (IoT) wird der „digitale Zwilling“ regelmäßig als Trend der Bau- und Immobilienbranche genannt. Doch was genau ist ein digitaler Zwilling? Und wie kann er im Lebenszyklus genutzt werden? Der Artikel gibt einen praxisnahen Einblick in das Thema, mit Fokus auf der Nutzung von Digitalen Zwillingen in der TGA sowie im Facility Management.

Durch den zunehmenden Einsatz von Geräten des IoT werden Produkte immer vernetzter und Daten verfügbarer. Es wird geschätzt, dass die Anzahl von weltweiten IoT-Geräten von ca. 8 Mrd. in 2020 auf 38 Mrd. Geräte weltweit im Jahr 2033 steigen wird [1]. Deshalb ist es notwendig, diese Daten visuell aufzubereiten und mit Objekten zu verknüpfen, um Datenanalysen vornehmen zu können. In diesem Zusammenhang wird der Begriff digitaler Zwilling zwar häufig verwendet, es existiert jedoch keine einheitliche Definition. Der Begriff digitaler Zwilling kommt ursprünglich aus der produzierenden Industrie und...

Durch den zunehmenden Einsatz von Geräten des IoT werden Produkte immer vernetzter und Daten verfügbarer. Es wird geschätzt, dass die Anzahl von weltweiten IoT-Geräten von ca. 8 Mrd. in 2020 auf 38 Mrd. Geräte weltweit im Jahr 2033 steigen wird [1]. Deshalb ist es notwendig, diese Daten visuell aufzubereiten und mit Objekten zu verknüpfen, um Datenanalysen vornehmen zu können. In diesem Zusammenhang wird der Begriff digitaler Zwilling zwar häufig verwendet, es existiert jedoch keine einheitliche Definition. Der Begriff digitaler Zwilling kommt ursprünglich aus der produzierenden Industrie und besteht dort aus drei grundlegenden Komponenten [2]:

Digitaler Master: Repräsentiert das erwartete Verhalten und die Eigenschaften eines Objekts durch Modelle und Simulationen – z. B. Geometrie, Funktion, Prozesse.

Digitaler Schatten: Stellt das tatsächliche Verhalten und den realen Zustand dar – z. B. durch Sensor- und Betriebsdaten über den Lebenszyklus.

Intelligente Verknüpfung: Erst durch die Verbindung von Master und Schatten entsteht der digitale Zwilling mit echtem Mehrwert.

Insgesamt haben sich auf dieser Grundlage verschiedene Ausprägungen entwickelt. Sie sind davon abhängig, welche Perspektive, Branche und welchen Zwecken die digitalen Zwillinge dienen. Abhängig von diesen Faktoren werden die jeweiligen Definitionen um Aspekte erweitert. Eine genauere Analyse der Definitionen zeigt jedoch, dass diese auf die nachfolgenden Punkte heruntergebrochen werden können [3]:

Digitale Darstellung als Objekt: Detaillierte Beschreibung oder Erklärung des digitalen Zwillingsobjekts in der digitalen Umgebung.

Repräsentation: Verweis auf das physische Objekt in der realen Welt, das das Gegenstück zur digitalen Darstellung ist.

Beziehung: Beziehung(-en) zwischen dem physischen und dem digitalen Objekt.

Umfang: Ausführlichkeit und Inhalt der enthaltenen semantischen Informationen.

Erstellung: Methode zur Erstellung des digitalen Zwillings oder zur Bestimmung der Daten.

Zeitpunkt: Bezug auf die zeitliche Einordnung und den damit verbundenen Reifegrad des digitalen Zwillings.

Nutzen: Möglichkeiten und Ziele der Nutzung.

Die vielfältigen Definitionen und Einsatzformen zeigen, dass es sich dabei nicht um ein starres Konzept handelt, sondern um ein dynamisches, anwendungsbezogenes Modell mit variabler Komplexität. Die grundlegenden Komponenten – digitaler Master, digitaler Schatten und deren intelligente Verknüpfung – bilden dabei das Fundament für einen ganzheitlichen Ansatz zur Digitalisierung physischer Objekte.

Für Bauprojekte eröffnet dies neue Potenziale: von der besseren Planung und Überwachung über effizienteres Facility Management bis hin zur langfristigen Betriebsoptimierung. Um diese Potenziale systematisch erschließen zu können, bedarf es jedoch eines klaren Verständnisses der Begrifflichkeit, ihrer Bestandteile und des konkreten Nutzens. Die folgenden Kapitel widmen sich daher der Einordnung, Ausgestaltung und praktischen Anwendung des digitalen Zwillings im Kontext der Bau- und Immobilienwirtschaft.

Wie entsteht ein digitaler Zwilling

Bild 1 zeigt ein mehrstufiges Modell zur schrittweisen Anreicherung eines digitalen Zwillings mit verschiedenen Datenebenen – von der Planung bis zum Rückbau eines Gebäudes. Im Zentrum steht das BIM-Modell (Level 1), das auf statischen Planungs- und Ausführungsdaten basiert. Dieses bildet – basierend auf der ISO 19650 und der VDI 2552 – die Grundlage für einen digitalen Zwilling, durch die strukturierte Informationsmodellierung über den Lebenszyklus eines Bauwerks definiert. Aufbauend darauf ergänzt Level 2 dynamische IoT-Daten, etwa zu Energieflüssen, Raumbelegung oder Anlagennutzung. Diese Daten lassen sich mithilfe von Kommunikationsprotokollen (z. B. BACnet, KNX) und semantischen Datenmodellen systematisch erfassen und integrieren.

Level 3 erweitert das Modell um Informationen zu konkreten Facility-Management-Leistungen wie Reinigung, Instandhaltung oder Betreiberpflichten. Dabei sind Normen wie die VDI 3814 (für Gebäudeautomation) und VDI 3805 (für die strukturierte Beschreibung von TGA-Komponenten) wichtig, um eine standardisierte und maschinenlesbare Abbildung von Prozessen und Produkten zu gewährleisten. Darüber hinaus spielen die Daten, die durch die Leistungserbringung generiert werden, eine zentrale Rolle. Diese basieren bspw. auf den Richtlinien der GEFMA (German Facility Management Association). Die höchste Ebene, Level 4, enthält schließlich Daten zum Rückbau und zur Kreislauffähigkeit von Bauteilen – etwa Materialherkunft, Trennbarkeit oder Recyclingpotenzial. So kann das Modell auch Nachhaltigkeitsziele im Sinne einer „Circular Economy“ unterstützen. Das dargestellte Schalenmodell (Bild 1) macht deutlich: Ein digitaler Zwilling entsteht nicht auf einmal, sondern durch schrittweise Integration relevanter Informationen entlang des Lebenszyklus. Die klare Definition der benötigten Dateninhalte – in Abhängigkeit vom Verwendungszweck – ist entscheidend für die technische Umsetzbarkeit und den langfristigen Nutzen, insbesondere im Bereich der TGA.

BIM als Grundlage

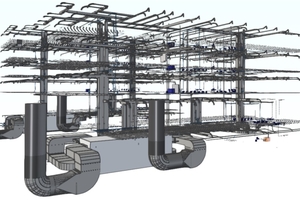

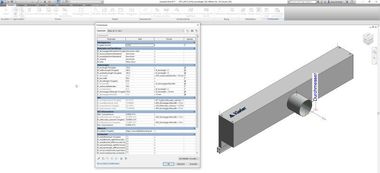

Building Information Modeling (BIM) bildet die zentrale Grundlage für die Entwicklung digitaler Zwillinge im Bereich der TGA. Bereits in der Planungs- und Bauphase ermöglicht BIM die strukturierte Erfassung geometrischer und alphanumerischer Informationen zu TGA-Komponenten – von Lüftungsanlagen über Heizsysteme bis hin zu Mess- und Regeltechnik. Bild 2 stellt ein Koordinationsmodell dar, in dem die verschiedenen Gewerke enthalten sind. Diese digitalen Modelle dienen als Ausgangspunkt für den späteren Betrieb und können durch dynamische Betriebsdaten aus IoT-Systemen ergänzt werden. Entscheidend ist, dass die im BIM-Modell enthaltenen Informationen gezielt auf die Anforderungen der TGA und des Facility Managements (FM) abgestimmt sind – etwa durch die Definition relevanter Parameter in den Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA). Nur so lässt sich ein durchgängiger Informationsfluss vom Entwurf bis zur Betriebsführung sicherstellen und das volle Potenzial des digitalen Zwillings ausschöpfen.

IoT und FM-Daten

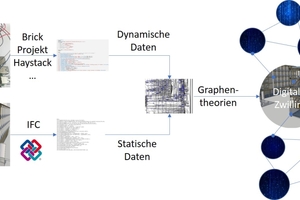

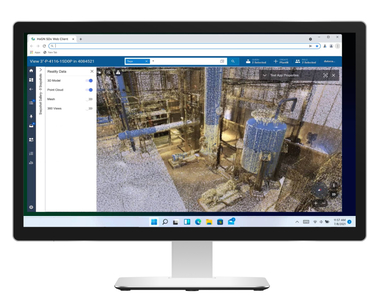

Die Integration von IoT-Technologie spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung eines funktionsfähigen digitalen Zwillings in der TGA und im FM. Bild 3 zeigt auf, wie sowohl physische Sensordaten aus dem laufenden Betrieb als auch digitale Gebäudemodelle in standardisierten Formaten (z. B. IFC) zusammengeführt und in einem konsolidierten Datenmodell verarbeitet werden. Dieses bildet die Basis für den digitalen Zwilling, der über semantische Netzwerke mit weiteren Systemen und Anwendungen verknüpft werden kann.

IoT-Komponenten wie Temperatur-, Feuchte- oder Präsenzsensoren liefern kontinuierlich dynamische Daten aus dem Betrieb, die über entsprechende Schnittstellen und Protokolle (z. B. BACnet, MQTT) in das digitale Modell integriert werden. Mithilfe von Ontologien (z.B. „Brick-Schema“ oder „Project Haystack“) können diese mit den strukturierten statischen Daten verknüpft werden, die parallel dazu aus Planungs- und BIM-Modellen einfließen. Die Kombination beider Datenquellen ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis des Gebäudezustands in Echtzeit – von der Anlagenverfügbarkeit über Energieverbräuche bis hin zu Nutzerverhalten.

Für das FM und die TGA eröffnen sich daraus vielfältige Anwendungsfelder, wie z. B. die automatisierte Fehlerdiagnose, prädiktive Wartung oder das datengestützte Energiemanagement. Entscheidend für den nachhaltigen Nutzen ist dabei nicht nur die technische Konnektivität, sondern auch die semantische Konsistenz der Daten. Nur wenn statische und dynamische Informationen in einem gemeinsamen, interoperablen Modell zusammengeführt werden, kann der digitale Zwilling sein volles Potenzial entfalten.

Datenaustauschformate

Die erfolgreiche Implementierung digitaler Zwillinge in der TGA erfordert eine konsistente und verlustfreie Überführung relevanter Daten über alle Phasen des Gebäudelebenszyklus hinweg – von der Planung über die Ausführung bis in den Betrieb. Während für statische Gebäudedaten häufig das IFC-Format (Industry Foundation Classes) als strukturierte Grundlage für As-Built-Modelle genutzt wird, sind für den Betrieb spezifische Austauschformate erforderlich, die die Anforderungen des FM und der TGA erfüllen.

Hier kommen insbesondere Formate wie COBie und CAFM-Connect zum Einsatz. Sie ermöglichen die Übergabe von Anlagenkennwerten, Wartungsintervallen, Raumbezügen und weiteren FM-relevanten Informationen in CAFM-Systeme oder digitale Plattformen. Ergänzt werden diese durch semantische Datenmodelle wie Project Haystack und Brick-Schema, die insbesondere auf die dynamischen, im laufenden Betrieb erzeugten Daten aus Automations- und Steuerungssystemen ausgerichtet sind. Weitere Formate wie gbXML oder proprietäre Schnittstellen ergänzen das Spektrum, insbesondere im Kontext von Energiesimulation oder systemgebundenem Datenaustausch.

Trotz dieser Vielzahl an Standards bestehen in der Praxis nach wie vor erhebliche Schnittstellenprobleme. Selbst standardisierte IFC-Modelle werden von unterschiedlichen Softwarelösungen teils unterschiedlich interpretiert – mit der Folge von Medienbrüchen und Datenverlusten. Hinzu kommt die Herausforderung, Echtzeitdaten aus dem Betrieb – etwa über BACnet, Modbus oder KNX – semantisch korrekt und interoperabel in das digitale Modell zu integrieren. Neuere Entwicklungen wie IfcOWL, IfcOpenShell oder die Verwaltungsschale (Asset Administration Shell, AAS) ermöglichen hierbei zunehmend eine semantisch konsistente Verknüpfung von BIM-Daten mit Betriebsinformationen.

Eine durchgängige, gewerkeübergreifende Standardisierung – insbesondere an den Schnittstellen zwischen Planung, Ausführung, TGA-Systemen und Betrieb – ist somit essenziell, um das volle Potenzial digitaler Zwillinge in der TGA auszuschöpfen.

Anwendungsfälle des digitalen Zwillings

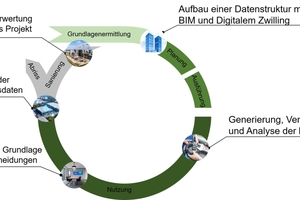

Digitale Zwillinge bieten ein erhebliches Potenzial für die Optimierung von Prozessen im technischen Gebäudemanagement. Sie ermöglichen die ganzheitliche Bild und Auswertung sowohl statischer (z. B. Anlagenbestände, Raumstrukturen) als auch dynamischer Daten (z. B. Sensorwerte, Wartungszustände) und schaffen damit die Grundlage für eine Vielzahl betrieblicher Anwendungsfälle. Dazu zählen u. a. das dynamische Energiemanagement, die vorausschauende (prädiktive) Wartung, das Echtzeit-Monitoring technischer Anlagen sowie die Optimierung der Flächenauslastung. Durch die kontinuierliche Analyse von Gebäudedaten in Echtzeit können potenzielle Störungen frühzeitig erkannt und behoben werden, was Ausfallzeiten reduziert, Wartungsmaßnahmen effizienter gestaltet und somit zur Kostenersparnis beiträgt. Auch für die Planung ergeben sich Vorteile, da Daten wieder zurückgespielt und Planung optimiert werden können. Ein Überblick der Möglichkeiten im Lebenszyklus ist in Bild 4 dargestellt.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist jedoch die frühzeitige Definition des relevanten Datenbedarfs aus Sicht des FM. In der Praxis fehlt es oft an klaren Zielsetzungen und abgestimmten Informationsanforderungen, sodass der digitale Zwilling nicht sein volles Potenzial entfalten kann. Werden Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) und BIM-Abwicklungspläne (BAP) nicht in enger Zusammenarbeit mit dem späteren Gebäudebetrieb erstellt, fehlen wichtige FM-Daten bei Inbetriebnahme oder müssen manuell nachgepflegt werden. Dies führt häufig auch in der Inbetriebnahme zu Schwierigkeiten, sodass Gebäude nicht optimal einreguliert werden können. Dabei ist gerade in der Nutzungsphase der größte wirtschaftliche Hebel zu finden: Rund 80 % der Lebenszykluskosten eines Gebäudes entstehen im Betrieb.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Der digitale Zwilling ist kein reines Technologiethema, sondern ein integrativer Bestandteil moderner TGA- und FM-Strategien. Mit der zunehmenden Verbreitung von IoT-Systemen und semantischer Datenmodellierung wird seine Bedeutung in der TGA weiter zunehmen – vorausgesetzt, Prozesse, Technologien und Erwartungen werden konsistent aufeinander abgestimmt.

Fazit und Ausblick

Der digitale Zwilling stellt einen zentralen Baustein der digitalen Transformation in der Bau- und Immobilienwirtschaft dar – insbesondere im Bereich der TGA und des FM. Durch die Verknüpfung statischer BIM-Daten mit dynamischen Betriebsinformationen aus IoT-Systemen entstehen leistungsfähige, datengetriebene Modelle, die den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes abbilden und aktiv unterstützen können. Die daraus resultierenden Mehrwerte reichen von effizienterem Energiemanagement über vorausschauende Wartung bis hin zur verbesserten Entscheidungsunterstützung im Betrieb. Gleichzeitig zeigen die bisherigen Ausführungen, dass die Umsetzung digitaler Zwillinge nicht primär an technischen Möglichkeiten scheitert, sondern an fehlender Zielklarheit, uneinheitlichen Datenstandards und unzureichender Integration in bestehende Prozesse. Die Einbindung des FM bereits in frühen Planungsphasen – etwa über abgestimmte AIA und konsistente BIM-Abwicklungspläne (BAP) – ist dabei ebenso entscheidend wie der gezielte Einsatz etablierter Normen und Richtlinien wie ISO 19650 und VDI 3814 zur Sicherstellung der Interoperabilität und Datenqualität.

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass sich der digitale Zwilling zunehmend von einem rein statischen Modell zu einem adaptiven, selbstlernenden System weiterentwickelt – unterstützt durch Künstliche Intelligenz, semantische Datenmodelle und die wachsende Verbreitung von IoT-Geräten. Damit einher geht jedoch auch die Notwendigkeit, Kompetenzen im Datenmanagement, in der Modellierung und in der prozessorientierten Anwendung aufzubauen. Der digitale Zwilling ist kein Selbstzweck – sein Erfolg hängt davon ab, wie gut er in die Praxis integriert und mit konkretem Nutzen angereichert wird. Nur wenn Technologie, Prozesse und Menschen gemeinsam gedacht werden, kann der digitale Zwilling vom Trendbegriff zur gelebten Realität im Gebäudebetrieb werden.

Darüber hinaus kann der digitale Zwilling eine wesentliche Grundlage für die Integration von Künstlicher Intelligenz und Extended Reality (XR) bilden. Auf der Basis von digitalen Zwillingen können somit z. B. Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des FM besser geplant und durchgeführt werden oder Planungen der TGA in gemeinsamen Meetings besser validiert werden. Vor diesem Hintergrund wird in nachfolgenden Artikeln (in tab 10/2025 und tab 12/2025) ein gesonderter Blick auf KI und XR geworfen.

Jetzt Artikel freischalten:

tab DIGITAL

14 Tage kostenlos testen

2,49 € / Woche*

Fachwissen jederzeit und überall.

Greifen Sie auf exklusive PLUS-Artikel und das komplette Online-Archiv zu und lesen Sie tab bequem im E-Paper-Format. Das digitale Abo für alle, die flexibel bleiben möchten.

Ihre Vorteile:

- Exklusive tab-PLUS-Artikel

- 6 E-Paper für mobiles Lesen

- Online-Archivzugang

*129,48 € bei jährlicher Abrechnung inkl. MwSt.

tab KOMBI

4,99 € / Woche*

Das komplette tab-Erlebnis – digital & gedruckt.

Für alle, die Fachinformationen auf allen Kanälen nutzen möchten: Kombinieren Sie Print und Digital, profitieren Sie von unseren Fachforen und präsentieren Sie Ihr eigenes Projekt.

Ihre Vorteile:

- Exklusive tab-PLUS-Artikel

- 6 Print-Ausgaben pro Jahr

- E-Paper für mobiles lesen

- Teilnahme an einem Fachforum

- Online-Archivzugang

- Veröffentlichen eines Projekts

*259,48 € bei jährlicher Zahlung inkl. MwSt. & Versand