„Das 3D-Laserscanning bietet uns entscheidende Vorteile“

Interview mit Dena-Expertin zur digitalen Planung und Umsetzung von seriellen SanierungenPaula Baptista ist Architektin und Senior-Expertin für Innovation und Internationales im Energiesprong-Team (Energiesprong = seriell vorgefertigte Elemente für Fassade und Dach) der Deutschen Energie-Agentur (Dena). Ihr Fokus liegt auf dem Wissensaustausch und der Unterstützung innovativer Ansätze von der Entscheidungsfindung bis zur praktischen Umsetzung in seriellen Sanierungsphasen. Im Interview erklärt sie die Rolle von 3D-Scanning-Prozessen für serielle Sanierungen, die Effizienzgewinne und wichtige Aspekte der Durchführung.

tab: Können Sie uns zunächst erläutern, warum 3D-Laserscanning und realitätsbasierte Modellierungen für serielle Sanierungsprojekte so wichtig sind?

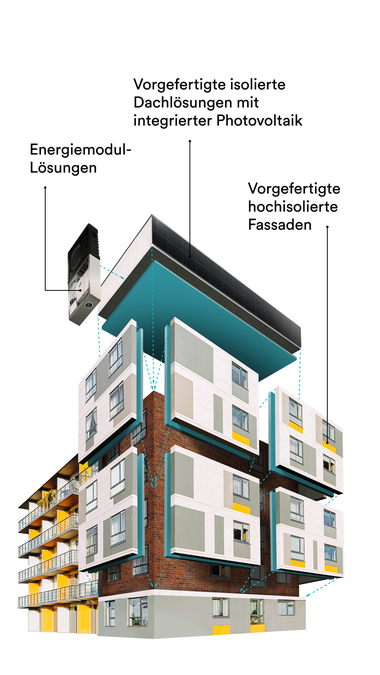

Paula Baptista: Bei der seriellen Sanierung geht es darum, Fassaden- oder Dachelemente oft schon mit integrierten Technikmodulen vorzufertigen und dann auf die Baustelle zu bringen. Eine präzise Datenlage durch realitätsbasierte Modellierung ist entscheidend für die zuverlässige Planung und Umsetzung der Sanierungsprojekte, da sie die Genauigkeit der Gebäudeabmessungen für die Vorfertigung und Montage sicherstellt. Ohne diese Präzision könnten die...

tab: Können Sie uns zunächst erläutern, warum 3D-Laserscanning und realitätsbasierte Modellierungen für serielle Sanierungsprojekte so wichtig sind?

Paula Baptista: Bei der seriellen Sanierung geht es darum, Fassaden- oder Dachelemente oft schon mit integrierten Technikmodulen vorzufertigen und dann auf die Baustelle zu bringen. Eine präzise Datenlage durch realitätsbasierte Modellierung ist entscheidend für die zuverlässige Planung und Umsetzung der Sanierungsprojekte, da sie die Genauigkeit der Gebäudeabmessungen für die Vorfertigung und Montage sicherstellt. Ohne diese Präzision könnten die vorgefertigten Teile nicht nahtlos passen, was zu Verzögerungen und Kostensteigerungen führen würde. Meist fehlen genaue Daten zu Bestandsgebäuden, die es für die serielle Sanierung braucht, und ein 3D-Laserscanning erfolgt als einer der ersten Schritte der Planungsphase. Digitale und KI-gestützte Verfahren beschleunigen den gesamten Prozess erheblich.

tab: Wie genau sieht denn der digitalisierte Prozess der Datenerfassung aus und wie entsteht durch das 3D-Scanning der digitale Zwilling?

Paula Baptista: Zunächst wird nach einer gründlichen 3D-Vermessungsplanung das Objekt abschnittsweise mit einem 3D-Scanner erfasst. Dabei wird eine bestimmte Auflösung durch die Aufnahme einer vordefinierten Anzahl von Punkten pro mm² erreicht. Diese Punkte, die sogenannte Punktwolke, bilden einen Teil des Gebäudes im dreidimensionalen Raum ab. Das bereinigte Punktwolkenmodell zeigt dann schon die Neigungen und Texturen des Gebäudes und hilft, Unterschiede in Materialien und Oberflächentexturen zu erkennen. Im nächsten Schritt verwendet spezielle Software dieses Punktwolkenmodell, um ein Ist-Zustand-Oberflächenmodell zu erstellen. Das Oberflächenmodell kann leicht in BIM-Modellierungssoftware integriert werden, wodurch Messfehler vermieden werden. So entsteht ein 3D-Modell des geplanten Gebäudes, das auch als digitaler Zwilling überführt werden kann. Ein digitaler Zwilling ist eine digitale Repräsentation des Gebäudes mit Echtzeitinformationen und integrierten Systemen.

tab: Welche spezifischen Vorteile bietet die Nutzung von 3D-Laserscanning und Oberflächenmodellierung bei der Erstellung von BIM Modellen für Gebäudesanierungen?

Paula Baptista: Der Einsatz von 3D-Laserscanning und Oberflächenmodellierung bietet entscheidende Vorteile, insbesondere bei seriellen Sanierungsprojekten, bei denen jedes Gebäude anders ist, aber in großem Maßstab produziert wird. Die nahtlose Integration mit BIM-Software unterstützt die effiziente Erstellung von Modellen für jedes einzelne Gebäude. Außerdem erleichtern eine genaue Bestandsdokumentation und Kollisionsprüfung eine reibungslose Planung und Ausführung. Das hilft uns, die Sanierungen zu standardisieren und zu skalieren, indem wir genaue und umfassende Daten für die effektive Planung, Produktion und Montage bekommen.

tab: Worauf ist im Prozess der Datenverarbeitung zu achten und wie lassen sich Fehler vermeiden?

Paula Baptista: Neben den richtigen Scanner-Einstellungen und dem Scanprozess ist es wichtig, die Punktwolken-Daten angemessen vorzubereiten. Das Punktwolkenmodell und die dazugehörigen Daten, wie Fotos, müssen geprüft werden, um sicherzustellen, dass das Modell den Anforderungen entspricht. Ich empfehle auch, das Punktwolkenmodell nicht direkt in die Modellierungssoftware zu importieren. Mehrere Scans sind für ein genaues Ergebnis nötig, weshalb das Punktwolkenmodell anfangs unstrukturiert erscheinen kann. Es ist wichtig, die verschiedenen Punktwolken korrekt zu ‚registrieren‘, d. h. sie so zu verbinden, dass sie zuverlässig zusammenpassen. Im Anschluss sollte das Punktwolkenmodell entsprechend bereinigt werden. Dieses Modell kann dann verwendet werden, um ein Oberflächenmodell zu erstellen, das in die Modellierungssoftware integriert wird und als „As-Is“-Referenz dient.

tab: Welche Unterstützung bietet das Energiesprong-Team der Dena bei der digitalen Planung serieller Sanierungsprojekte?

Paula Baptista: Als Marktentwicklungsteam für die serielle Sanierung bieten wir Gebäudeeigentümern und Projektbeteiligten Unterstützung bei allen Fragen zur digitalen Planung serieller Sanierungsprojekte. Wir helfen bei der Vernetzung und stellen den Kontakt zu geeigneten Unternehmen und Experten her. Zentrales Ziel unserer Arbeit ist der Wissenstransfer. Ein vor Kurzem veröffentliches Factsheet „Anforderungen an das 3D Scan bei seriellen Sanierungsprojekten“ bietet einen kompakten Einstieg in das Thema.

Zum Factsheet geht es über den Kurzlink www.t1p.de/tab-1-25-Factsheet.

Kompetenzzentrum Serielles Sanieren

Auch wenn serielles Sanieren dynamisch wächst, ist es für viele Planer, Genehmiger und Ausführende Neuland. Dementsprechend groß ist der Informationsbedarf. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz treibt Dena die Marktentwicklung voran. Das Kompetenzzentrum serielles Sanieren koordiniert die internationale Energiesprong-Initiative in Deutschland und versteht sich als erste Anlaufstelle zu allen Fragestellungen rund um den innovativen Modernisierungsansatz. Die Unterstützung reicht von der Konzeptentwicklung über die Begleitung von Projekten und Weiterentwicklung serieller Sanierungslösungen bis zur Vernetzung und dem Wissenstransfer untereinander. Die kostenlosen Informations- und Beratungsangebote umfassen Kick-off Workshops, Online-Fördertalks, Netzwerk-Events, Exkursionen und Lessons Learnend Lectures. Mehr Infos dazu finden Sie unter dem Kurzlink www.t1p.de/tab-1-25-Kompetenzzentrum.