Schallberechnung auf „Maps“-Basis

Mögliche Schallkonflikte von TGA-Anlagen frühzeitig identifizieren und vermeidenSchallimmissionen durch außenaufgestellte TGA-Anlagen bergen Konfliktpotenzial – sowohl in immer dichter werdenden Siedlungsgebieten als auch im gewerblichen oder industriellen Umfeld. Wird das Thema erst in einer späten Planungsphase adressiert, können zeit- und kostenintensive Umplanungen die Folge sein. Was sind die Anforderungen und wie können Herausforderungen in frühen Planungsphasen erkannt werden?

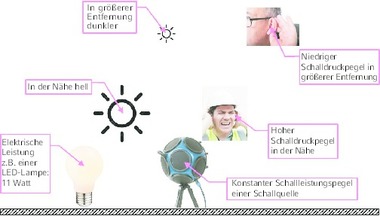

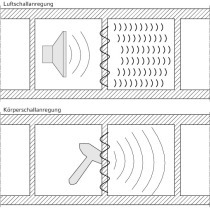

Im Zuge der Energiewende kommt es vermehrt zur Installation außen aufgestellter TGA-Anlagen, wie z. B. von Luft/Wasser-Wärmepumpen (LWP) im privaten oder gewerblichen Wohnungsbau. Aber auch im Industrie- und Gewerbebereich wird zunehmend auf LWP als Heizsystem gesetzt. Hinzu kommen Geräte zur Klimatisierung sowie Kühl- und Abluftsysteme. Der Betrieb solcher Anlagen geht bauartbedingt stets mit einer gewissen Geräuschentwicklung einher. Ursächlich für den abgestrahlten Schall sind primär Geräusche mechanischer Komponenten, wie z.B. Kompressoren, Pumpen oder Ventilatoren. Je nach Gerät und Betriebszustand können auch Strömungsgeräusche eine Rolle spielen.

Insbesondere im privaten Umfeld unterliegen Anlagen, wie z. B. Klimageräte oder LWP, keinem Genehmigungsverfahren. Erst im Konfliktfall, also wenn sich beispielsweise ein Nachbar gestört fühlt, gilt nach § 22 Abs. 1 BImSchG, dass Geräusche, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert werden müssen. Als Beurteilungsgrundlage gilt in Deutschland allgemein die „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm).

Im gewerblichen und industriellen Bereich werden die schalltechnischen Auswirkungen der zu installierenden Geräte i. d. R. im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens ohnehin nach TA Lärm ermittelt und beurteilt. Aber auch hier zeigt die Praxis, dass der Lärmgutachter oft erst in einer späten Projektphase hinzugezogen wird, um im besten Fall die Unbedenklichkeit der Schallimmissionen zu bestätigen. Dies ist leider nicht immer der Fall, sodass es ggf. zu Umplanungen und damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen oder Zusatzkosten für Schallschutz kommt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, das Thema Lärm bereits in frühen Planungsphasen zu adressieren und so von Beginn an optimale Aufstellorte zu identifizieren bzw. frühzeitig zusätzlichen Aufwand für Lärmschutz zu erkennen.

Anforderungen der TA Lärm

Ziel der TA Lärm ist es, die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu schützen. Die TA Lärm unterscheidet zwischen verschiedenen Gebietseinstufungen, die die vorliegenden Nutzungen – z.B. Wohnen oder Gewerb – widerspiegeln. Die Gebietseinstufungen unterscheiden sich in Hinblick auf die Empfindlichkeit gegenüber Lärmeinwirkung und reichen von sehr sensitiven Kurgebieten/Krankenhäusern bis hin zu den am wenigsten empfindlichen Industriegebieten. Den unterschiedlichen Empfindlichkeiten wird durch Immissionsrichtwerte – kurz IRW – Rechnung getragen, die durch die Gesamtheit aller Gewerbelärmimmissionen nicht überschritten werden dürfen. Bei der Beurteilung einzelner Anlagen, also z. B. einer einzelnen LWP, sieht die TA Lärm nach Nr. 3.2.1 vor, dass unabhängig von der Vorbelastung eine Genehmigung nicht versagt werden soll, sofern die Einzelanlage den IRW am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB unterschreitet. Der um 6 dB reduzierte IRW ist somit i. d. R. als Planungsziel zu betrachten. Die IRW nach TA Lärm sowie die für Einzelanlagen maßgeblichen zulässigen IRW-Anteile sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Aufgrund der deutlich strengeren Anforderungen im Nachtzeitraum liegt hier naturgemäß auch das höchste Konfliktpotenzial, sodass bei der Auslegung des zulässigen Betriebs hierauf ein besonderes Augenmerk gerichtet werden muss.

Ermittlung der Schallimmissionen

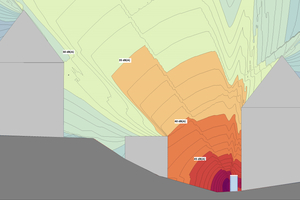

Die TA Lärm sieht eine Ermittlung des Beurteilungspegels mittels Messung oder – im Falle geplanter Installationen, bei welchen keine Messung erfolgen kann – durch eine Ausbreitungsrechnung nach ISO 9613-2 vor. Zur Durchführung von Schallausbreitungsrechnungen stehen qualitätsgesicherte Software-Pakete zur Verfügung, die meist aufgrund ihrer Komplexität weitgehende akustische Vorkenntnisse erfordern. Frei verfügbare Schallrechner, wie z. B. vom Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP) bedienen sich eines überschlägigen Verfahrens der ISO 9613-2, welches für einfache Fälle zuverlässige, wenn auch konservative Ergebnisse liefert. Der Schallrechner stößt eventuell dann an seine Grenzen, sobald sich Hindernisse oder Geländekanten auf dem Ausbreitungsweg befinden (Bild 1) oder wenn es um die Installation von Kaskaden oder nicht in der angegliederten Datenbank enthaltenen Geräten geht.

Schallberechnung auf leichte Art

Basierend auf der langjährigen Erfahrung im Dienstleistungsbereich Schallimmissionsschutz sowie als Entwickler der Schallprognose-Fachsoftware „IMMI“ hat sich das Unternehmen Wölfel Engineering dazu entschlossen, Fachwissen im Bereich der Schallprognose auch Anwendern aus dem Planungsumfeld ohne tiefgreifende akustische Vorkenntnisse verfügbar zu machen. Aus dieser Zielsetzung ist die Cloud-Anwendung „dBEL.HVAC“ entstanden. Die Anwendung verfügt über ein 3D-Geomodell mit Gebäuden und Gelände sowie entsprechenden Hintergrundkarten. Zentraler Baustein ist ein Berechnungskern, der die qualitätsgesicherte Durchführung von Schallausbreitungsrechnungen nach ISO 9613-2 ermöglicht. In die Anwendung sind die Erfahrungswerte der Fachingenieure eingeflossen, um auch Nicht-Akustikern die Möglichkeit zu bieten, das Thema Lärm in frühen Planungsphasen zu adressieren. Ziel dabei ist es, optimale Aufstellpositionen zu finden, bevor Planungen zu weit fortgeschritten sind, um noch auf lärmtechnische Herausforderungen reagieren zu können. Im Gegensatz zu den frei verfügbaren, überschlägigen Verfahren lässt sich die Geräteaufstellung mithilfe eines flächendeckenden 3D-Geomodells anschaulich an der Kundenadresse simulieren und es werden alle schalltechnisch relevanten Gegebenheiten, wie Höhenunterschiede oder Reflexionen an umliegenden Gebäuden berücksichtigt. Das gewährleistet zusammen mit dem Berechnungsverfahren eine hohe Aussagekraft und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.

Ergebnis der Berechnung

Eine Ergebnisansicht am Beispiel einer LWP zeigt Bild 2. Es kann auf Knopfdruck auch ein PDF-Bericht generiert werden, der die Untersuchung zusammenfasst. Im Bereich der Residential-Wärmepumpen lassen sich Konflikte i. d. R. durch Wahl eines geeigneten Aufstellortes sowie ggf. durch einen schallreduzierten Betriebsmodus im Nachtzeitraum vermeiden. Hier kann die Anwendung dazu dienen, den Vorhabenträgern die Sorge vor negativen Auswirkungen auf die Nachbarschaft oder auch auf das eigene Objekt zu nehmen. Sofern sich bei lärmintensiven Geräten Konflikte nicht gänzlich durch die Wahl eines geeigneten Betriebsmodus oder die Aufstellposition lösen lassen, dann besteht die Möglichkeit Minderungsmaßnahmen, wie z.B. Lärmschutzwände oder Einhausungen, für das Erreichen eines Planungsziels zu prüfen. Das gewährleistet, dass sich ggf. anfallende Zusatzkosten in frühen Planungsphasen identifizieren lassen. Auch wenn die Software selbst qualitätsgesicherte Berechnungen gewährleistet, lässt sich ein Genehmigungsgutachten insbesondere im Falle genehmigungspflichtiger Anlagen i. d. R. nicht ersetzen, da hierfür die unterzeichnende Person die entsprechende Fachkunde nachweisen muss. Die frühzeitige Behandlung des Themas Schall begünstigt jedoch den Planungsprozess, da die voroptimierte Aufstellposition sowie ggf. bereits geplante Minderungsmaßnahmen auch für eine reibungslose Durchführung des erforderlichen Fachgutachtens sorgen.

tab fragt nach

Zum Thema Schallberechnung in Verbindung mit der Cloud-Anwendung „dBEL.HVAC“ sprach die tab-Redaktion mit Dr. Mathias Barthel, Sales & Support bei der dBEL GmbH + Co. KG.

tab: Dr. Barthel, wer ist Zielgruppe der Cloud-Anwendung „dBEL.HVAC“? Oder anders gefragt: Wer ist Anwender der Software-Lösung?

Dr. Barthel: Ursprünglich wurde „dBEL.HVAC“ für den Anwendungsfall „Residential-Wärmepumpen“ entwickelt und die Zielgruppe waren primär Wärmepumpenhersteller. Die Hersteller stellen das Tool Ihren Partnern und Installateuren zur Verfügung, um eine Prüfung der Schallimmissionen für konkrete Projekte zu ermöglichen. Inzwischen hat sich die Anwendung aber auch im Zusammenhang mit Großwärmepumpen und anderen TGA-Installationen als hilfreich herausgestellt und wurde entsprechend angepasst und erweitert. Aktuell kommen vermehrt TGA-Planer auf uns zu, die das Tool für Prüfungen in frühen Projektphasen nutzen. In diesem Zusammenhang sind wir gerade dabei, eine herstellerübergreifende Datenbank mit Schallemissionen verschiedenster Geräte aufzubauen. Es lassen sich aber auch sehr intuitiv eigene Schallquellen anlegen.

tab: Die Schallberechnung wird mittels 3D-Geomodell mit Gebäuden und Gelände sowie entsprechenden Hintergrundkarten durchgeführt. Für Bestandsbauten ist dies gut nachvollziehbar. Doch lassen sich auch Neubauten in die Berechnung aufnehmen? Und inwieweit lassen sich Bestandspläne anpassen?

Dr. Barthel: Der Gebäudedatensatz basiert auf frei verfügbaren Quellen. Grundsätzlich lassen sich Gebäude aber auch frei konstruieren und der Datensatz kann so angepasst werden. Um Neubauten an der richtigen Position und mit korrekter Kubatur abzubilden, besteht die Möglichkeit, eigene Lagepläne als Hintergrund zu importieren. Auch bei Bestandsbauten kann es vorkommen, dass der frei verfügbare Datensatz nicht auf dem aktuellen Stand ist. Solche Tekturen lassen sich schnell und unkompliziert durch Löschen des alten Gebäudes und Konstruktion der neuen Kubatur umsetzen.

tab: Wenn die Schallimmissionen die notwendigen Grenzwerte überschreiten, dann bietet sich die Option Minderungsmaßnahmen, wie z.B. Lärmschutzwände oder Einhausungen, für das Erreichen eines Planungsziels zu prüfen. Kann die Anwendung dazu die Berechnungen auch durchführen?

Dr. Barthel: Ja, es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, mögliche Konflikte zu lösen: im ersten Schritt versucht man in der Regel, die Standortwahl unter lärmtechnischen Aspekten zu optimieren. Dazu gibt die Konfliktkarte unmittelbares, optisches Feedback. Sofern ich in der Standortwahl beschränkt bin, ist die zweite Möglichkeit, ggf. schallreduzierte Betriebsstufen oder Einhausungen zu prüfen. Es lassen sich grundsätzlich mehrere Betriebsmodi pro Gerät anlegen und im Projekt anwenden. Wenn diese Maßnahmen nicht zielführend sind, kann man die Errichtung von Schallschutzwänden durch Konstruktion im Lageplan simulieren. So lässt sich der Umfang erforderlicher Maßnahmen frühzeitig abschätzen.

tab: Von der Theorie zur Praxis. Welche Optionen bestehen für interessierte Planer Ihre Cloud-Lösung einzusetzen? Und wo gibt es weitere Informationen dazu?

Dr. Barthel: Wir bieten allen Interessierten eine individuelle Produktvorstellung im Rahmen eines Online-Termins an (Infos dazu unter: www.t1p.de/tab-6-25-dBEL). Zusätzlich veranstalten wir regelmäßig Webinare, in denen wir komprimiert auf schalltechnische Anforderungen sowie die normative Schallausbreitung im Rahmen von TGA-Installationen eingehen und auch die Anwendung vorstellen. Sofern Interesse besteht, richten wir gerne einen Test-Account ein, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, das Tool an einem konkreten Beispiel zu testen.