Konzeption eines Flächenkühlsystems mit Tonmineralien

Wasser ins Modul ziehen, statt Kondensat abräumenFlächenkühlsysteme können Räume im Sommer von der Decke aus temperieren. Eine gute Lösung, vor allem im Objektbau. Doch solche Deckensysteme benötigen grundsätzlich eine zentrale Lüftungsanlage mit hohem Luftwechsel, um zu verhindern, dass sich Kondenswasser an den kühlen Flächen niederschlägt. Klimasystemhersteller Argilla Therm hat nun eine Alternative auf den Markt gebracht und arbeitet hierbei mit sogenannten „Humid-Modulen“.

An sehr heißen bzw. feuchten Tagen – im Schnitt ein Viertel der Sommertage –, muss bei den vorgenannten Systemen ggf. sogar eine Entfeuchtungsanlage eingesetzt werden. Denn die über die Lüftung angesaugte Frischluft enthält bei Schwüle so viel Feuchtigkeit, dass sie keine weitere aufnehmen kann. Axel Lange, Geschäftsführer bei Argilla Therm, sieht diese Technik kritisch: „Insgesamt erweisen sich Flächenkühlungen mit zentraler Lüftung als sehr kostspielig – in der Anschaffung wie im Betrieb.“ Er hat eine Komplettlösung für eine Kühlung im Angebot, die ohne zentrale Lüftung auskommt.

Idee...

An sehr heißen bzw. feuchten Tagen – im Schnitt ein Viertel der Sommertage –, muss bei den vorgenannten Systemen ggf. sogar eine Entfeuchtungsanlage eingesetzt werden. Denn die über die Lüftung angesaugte Frischluft enthält bei Schwüle so viel Feuchtigkeit, dass sie keine weitere aufnehmen kann. Axel Lange, Geschäftsführer bei Argilla Therm, sieht diese Technik kritisch: „Insgesamt erweisen sich Flächenkühlungen mit zentraler Lüftung als sehr kostspielig – in der Anschaffung wie im Betrieb.“ Er hat eine Komplettlösung für eine Kühlung im Angebot, die ohne zentrale Lüftung auskommt.

Idee arbeitet mit Tonmineralien

Die Idee: Idealerweise sollte die Feuchtigkeit dort beseitigt werden, wo sie entsteht: an der kühlenden Fläche. Denn dort schlägt sich das Kondenswasser zuerst nieder. Klimadecken aus hygroskopischem Material können in kurzer Zeit viel Feuchtigkeit aufnehmen. Diese gespeicherte Feuchte geben sie erst wieder ab, wenn die umgebende Luft nicht mehr gekühlt werden muss.

Die Humid-Module von Argilla Therm sind Platten, in die wasserführende Rohrleitungen integriert sind. Sie bestehen vor allem aus polaren Tonmineralen und können laut Unternehmen pro m2 bis zu 1,7 l Wasser aufnehmen, ohne dass es zu Quellungen, Schwindungen oder Rissbildungen kommt. Diesen Effekt hat das Fraunhofer Institut geprüft und offiziell bestätigt. Ist das grundlegende Problem der Überfeuchtung gelöst, genügt eine dezentrale Lüftung, um Kohlendioxid und Schadstoffe abzuführen. Alternativ kann die Luft auch einfach über die Fenster per Stoßlüftung ausgetauscht werden.

„Gerade im Nicht-Wohnbereich entwickelt sich die Kühlung von Räumen zur wichtigeren Aufgabe als das Heizen“, sagt Lange. Beispielsweise legt die Arbeitsstättenverordnung fest, dass die Raumtemperatur nicht mehr als 26 °C betragen sollte.

Vergleichsweise günstig

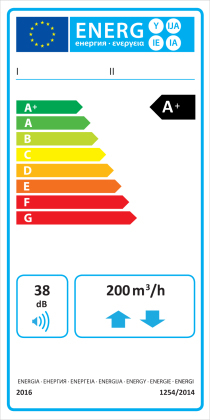

Argilla Therm verspricht mit seiner Lösung 20 % weniger Kosten in der Anschaffung und 60 % weniger Betriebskosten im Vergleich zu einem Kühlsystem mit zentraler Lüftung. Die Begründung: Statt einer groß dimensionierten Entlüftungsanlage genügen einige, gezielt positionierte Fassaden- oder Wandlüfter. Diese wären klein und sparsam im Verbrauch, unauffällig und auch technisch auf Augenhöhe zu zentralen Systemen ausgestattet, z. B. mit Wärmerückgewinnung über Kreuzstromtauscher, Filtertechnik und Sensorik. Mithilfe des hygroskopischen Materials der Humid-Module könne der Kreislauf der Kühlung und Entfeuchtung gleichzeitig bewerkstelligt werden ohne Hightech-Elemente, die gewartet werden müssen, verspricht Argilla. Die Natur-Klimasysteme lassen sich an Decke, Wand und Boden montieren und eignen sich laut Unternehmen für den Neubau und Bestandsbauten.

tab fragt nach

Wasser temporär in der Decke speichern über Humid-Module, als Teilbestand einer Kühlsystem-Konzeption, die im Ergebnis auf eine zentrale Lüftungsanlage verzichten kann. Das verspricht der Lüftungsspezialist Argilla Therm mit seiner Idee, als Grundlage sogenannte Humid-Module einzusetzen. Wir fragten dazu bei Geschäftsführer Axel Lange nach.

tab: Es ist eine These, dass Kondenswasser sich an den marktüblichen Systemen niederschlägt und dass dieses „Problem“ nur über zentrale Lüftungsanlagen in den Griff bekommen wird. Können Sie das einmal konkretisieren und weiter ausführen, sehr gerne auch mit Zahlen!

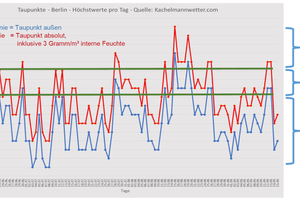

Axel Lange: Zwei physikalische Größen sind zu beachten. Erstens: Der Feuchtegehalt der Luft (absolute Feuchte). Eine statische Größe, worauf Temperaturänderungen keinen Einfluss haben. Zweitens: Die relative Feuchtigkeit, die sich entsprechend der Temperatur verändert. Je Grad Abkühlung steigt dieser Wert um zirka 6 % (nicht addierfähig) an. Dazu ein Beispiel der Feuchtewerte aus 2023 in Berlin (s. Grafik 1): Der blaue Graph ist der Taupunktverlauf 2023 in Berlin. Wenn man wenig (sprich CO2 gesteuert) lüftet, dann kommen ca. 3 g/m³ durch innere Feuchtelasten (Personen im Raum) hinzu. Wenn man den Luft-Volumenstrom um das 2- bis 3-fache erhöht, dann kommen nur 1 - 2 g/m³ innere Feuchte hinzu. Das geht nur mit einer zentralen Lüftungsanlage.

Wenn man in Berlin (was in Berlin gilt, gilt auch in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland) eine Flächenkühlung betreibt, dann ist es an ca. 40 % aller Kühltage (bis zu einem Taupunkt von 17 °C) mit einem geringen Luftwechsel (CO2 gesteuert) kein Problem, da die relative Feuchte unter 70 % bleibt. Wenn man eine zentrale Lüftungsanlage mit 2-3-fach erhöhten Luftwechsel einsetzt, dann ist es an ca. 80 % aller Kühltage (bis zu einem Taupunkt von 20 °C) kein Problem, da die relative Feuchte unter 70 % bleibt. Ab 20 °C Taupunkt muss eine Frischluftentfeuchtung eingesetzt werden.

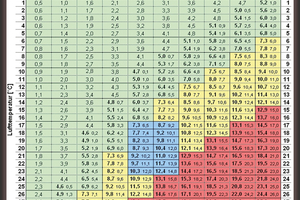

Dazu ein Beispiel: Die Tabelle (Grafik 2) zeigt die Eigenschaften der Luft. Y-Achse = Temperatur, X-Achse = relative Luftfeuchtigkeit, fette Zahlen in der Tabelle = absolute Feuchte, die Zahl dahinter = Taupunkt. Nehmen wir einen klassischen Sommertag, 30 °C mit 50 % relativer Feuchte. Die Luft hat 15,2 g/m³ absolute Feuchte mit einem Taupunkt von 18,4 °C. Hier muss noch die interne Feuchte aufgeschlagen werden, die der Mensch emittiert. Wenn man CO2 orientiert lüftet, dann sind es 3 g, macht zusammen rund 18 g/m³ mit einem Taupunkt von 21 °C. Alle Oberflächen, die kälter sind, werden Tauwasser an der Oberfläche bilden.

Wenn man eine zentrale Lüftung mit einer Luftwechselrate (LWR) von 3,0/h einsetzt, dann kommt 1 g hinzu, macht zusammen rund 16 g/m³, mit einem Taupunkt von 19 °C. Durch Anstieg der absoluten Feuchte steigt bei gleichbleibender Temperatur die relative Feuchte, bei 3 g um 10 % und bei 1 g nur anteilig.

Bleiben wir beim Wert ohne zentrale Lüftung, rund 18 g/m³ mit einem Taupunkt von 21 °C. Diese beiden Werte ändern sich beim Abkühlen nicht.

Man muss jetzt nur in den jeweiligen Zeilen der gewünschten Temperatur dieses Zahlenpaar suchen. Bei 26 °C ca. bei 75 % relative Feuchte, bei 24 °C bei ca. 85 % relative Feuchte. Fazit: Ohne zentraler Lüftung nicht abkühlbar! Selbst mit zentraler Lüftung (LWR 3,0/h) ist das nur bis auf 25 °C abkühlbar. Was ist die Lösung, die Raumluft um 6 °C abzukühlen und die relative Feuchte bei 50 % zu halten: gut 4 g/m³ aus der Luft und die 3 g vom Menschen, gesamt 7 g/m³ aufnehmen. Bei 10 °C Abkühlung sind es 6 + 3 g/m³. Je Gramm Feuchteentzug fällt der Taupunkt um 1 °C.

tab: Was sind konkret „polare Tonmaterialien“?

Axel Lange: Es gibt 2-, 3- und 4-schichtige Tonminerale. Nur die 3-schichtigen Tonminerale verfügen über große spezifische Oberfläche (800 m²/g Tonmineral wie Aktivkohle) und eine elektrostatische Vernetzung. Das Mineral ist polar. Feuchtigkeit, Schadstoffe, Gerüche sind ebenfalls polar und bilden den Gegenspieler. Die enorme Sorptionseigenschaft der 3-schichtigen Minerale kommt von der Größe der Oberfläche und ihrer Polarität. Somit geschieht die Feuchteregulierung unabhängig von der Temperatur. Ein Beispiel: gekühlter Porenbeton nimmt Feuchtigkeit auf, kann diese aber nur wieder abgeben, wenn man ihn wieder erwärmt. Die Feuchteregulierung geschieht rein thermisch.

tab: Auch wenn die Feuchte temporär in den Platten gepuffert wird – es bleibt ein geschlossenes System. Wie werden Luftfeuchte, CO2 und z. B. Viren abtransportiert, was bedarf es zusätzlich?

Axel Lange: Unsere Module regeln weder CO2 noch Viren. Dies muss über die Lüftung erfolgen. Da hierfür im Vergleich zur Feuchteabführung nur ca. 1/3 der Luftmengen notwendig sind, braucht man keine zentralen Lüftungen. Dezentrale Lüftungen (frei oder zwangsgeführt) sind ausreichend.

tab: Wie verhalten sich die Platten an der Decke im Duett mit dem vorhandenen Decken-Baustoff, wenn sie pro m2 1,7 l Wasser speichern können?

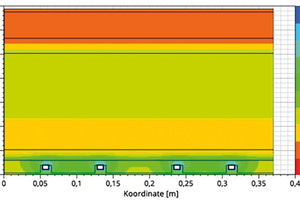

Axel Lange: Auf Grund der enormen Oberfläche (1 m² Modulfläche besitzt eine spezifische innere Oberfläche von 16 km²) steigt die Massefeuchte im Material nie über 5 %. Holz besitzt eine Ausgleichsfeuchte von ca. 10 %. In relativen Werten dazu die Grafik 3 der TU-Dresden. Koordinate 0,05 ist der Übergang Spanplatte (Montageebene/Decke) mit 50 % relative Feuchte. Am Rohr selbst sind es zirka 80 %.

tab: Wie sieht es mit der Haltbarkeit und der Langlebigkeit der Humid-Module aus? Lässt die Feuchteaufnahmekapazität z. B. irgendwann nach x-diversen Ladeaufnahmen nach?

Axel Lange: Nein, das funktioniert unendlich, ohne Vergang.