Dezentrale Trinkwassererwärmer in der DIN 1988-200

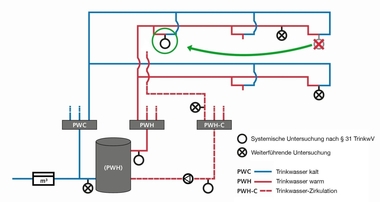

Legionellengefahr trotz normativ fachgerechtem BetriebDezentrale Trinkwassererwärmer werden zur Einzel- oder Gruppenversorgung eingesetzt. Es gibt sie als Durchfluss- und als Speichersysteme. Dezentrale Trinkwassererwärmer werden vor allem von der Wohnungswirtschaft bevorzugt, um der Untersuchungspflicht auf Legionellen gemäß § 31 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zu entgegnen. Doch wie sicher sind diese Systeme vor ungewollter Vermehrung von Legionellen, wie dies deren Betreiber aufgrund der normativen Vorgaben und der fehlenden Untersuchungspflicht erwarten? In der Praxis zeigt sich oftmals ein differenziertes Bild.

Die normativen Vorgaben der TrinkwV sind in der Regel sehr genau. Bei Trinkwasserwärmern mit Zirkulation bspw. sind die Temperaturen klar geregelt: Am Austritt des Erwärmers müssen mindestens 60 °C anliegen. Des Weiteren müssen an jeder Entnahmestelle im Gebäude und im Rücklauf der Zirkulation mindestens 55 °C anliegen. Wenn jedoch diese 55 °C im Rücklauf der Zirkulation nicht erreicht werden, kommt es in der Praxis vor, dass die Austrittstemperatur am Trinkwassererwärmer auf deutlich mehr als 60 °C erhöht wird, statt einen hydraulischen Abgleich vorzunehmen. Dabei werden anstelle der normativ...

Die normativen Vorgaben der TrinkwV sind in der Regel sehr genau. Bei Trinkwasserwärmern mit Zirkulation bspw. sind die Temperaturen klar geregelt: Am Austritt des Erwärmers müssen mindestens 60 °C anliegen. Des Weiteren müssen an jeder Entnahmestelle im Gebäude und im Rücklauf der Zirkulation mindestens 55 °C anliegen. Wenn jedoch diese 55 °C im Rücklauf der Zirkulation nicht erreicht werden, kommt es in der Praxis vor, dass die Austrittstemperatur am Trinkwassererwärmer auf deutlich mehr als 60 °C erhöht wird, statt einen hydraulischen Abgleich vorzunehmen. Dabei werden anstelle der normativ vorgesehenen Spreizung von maximal 5 K zeitweise auch 10 K überschritten.

Doch Temperaturen von deutlich mehr als 60 °C können fatale Folgen für die Temperaturen im Kaltwasser haben. Es kann sich dadurch schon in den Verteil- und Steigleitungen auf mehr als 25 °C erwärmen. Dies hat gegebenenfalls entsprechende Folgen für eine übermäßige Legionellenvermehrung im Kaltwasser. Jede selten genutzte Armatur wird dadurch – unabhängig von der Art der Rohrleitungsführung – zu einer sogenannten Totleitung, die aus mikrobiologischer Sicht genau das Gegenteil von „tot“ ist. Um die Folgen solcher Totleitungen zu vermeiden, fordert die TrinkwV über das Regelwerk seit vielen Jahren den regelmäßigen Wasserwechsel über jede Entnahmestelle. Temperaturen von mindestens 55 °C bzw. 60 °C sind also unstrittig für den Betrieb von zentralen Trinkwassererwärmern, wenn nicht unwissentlich unwissenschaftliche Auswertungen zitiert werden (siehe Kasten „Legionellenbefunde“).

Wichtiger Beschluss des FV SHK-NRW

Doch wie ermittelt man diese unstrittig sicheren Temperaturen von „mindestens 55 °C“ an den Entnahmestellen? Dazu gibt es eine ungeeignete und eine geeignete Vorgabe in den Regelwerken. Die älteste findet sich seit Mai 2012 in der DIN 1988-200, Kapitel 3.6, „Betriebstemperatur“. Jedoch ist sie zu unpräzise, um als allgemein anerkannte technische Regel gelten zu können. Denn sie sieht „bei bestimmungsgemäßem Betrieb“ die Messung von 25 °C Trinkwasser kalt (PWC) oder 55 °C Trinkwasser warm (PWH) „maximal 30 Sekunden nach dem vollen Öffnen einer Entnahmestelle“ vor. Das sieht auf den ersten Blick brauchbar aus, doch es fehlt die Definition der „Literleistung“ (Berechnungsdurchfluss) der Entnahmestelle. Damit öffnet die DIN 1988-200 nichtrepräsentativen Temperatur-Messungen Tür und Tor.

Ein Beispiel verdeutlicht dies: Ein Gutachter geht zur Temperaturmessung in eine Nasszelle mit Dusche und Waschtisch. Er entscheidet sich für die Temperaturmessung an einer Raindance-Duscharmatur mit 24 l/min. Dort würden vor der Temperaturmessung, während der 30 Sek. 12 l ablaufen, statt der 2,1 l am benachbarten Waschtisch (0,07l/s. bzw. 4,2l/min). Im erstgenannten Fall wäre demnach die Stichleitung dieser Nasszelle temperaturseitig in Ordnung, bei einer Messung am Waschtisch jedoch nicht, wenn der Fachinstallateur die maximal 3-Liter-Regeln für Warm- und Kaltwasser-Stichleitungen derselben Norm eingehalten hätte. Ebenso ist in der DIN 1988-200 nicht festgelegt, ob die Temperaturen in einem Volumen von 50 ml oder gar in einem weiteren Liter zu bestimmen sind. Dieses Beispiel verdeutlicht, warum die 30 Sekunden-Regel untauglich ist, um die Arbeit eines Fachplaners oder Fachhandwerkers zu bewerten. Vor diesem Hintergrund hat die Sachverständigentagung des FV SHK-NRW am 09.11.2023 in Gladbeck mit nur einer Gegenstimme beschlossen, für diese Fragestellung nur noch die aktuelleren und präzisieren Vorgaben der VDI 6023 Blatt 1, Tabelle 1, zu nutzen. Darin ist festgelegt, dass diese Temperaturen grundsätzlich nach 3-Liter-Ablauf in einem Volumen von 250 ml zu messen sind (siehe Tabelle Prüfparameter).

Hygienisch fragwürdige Festlegungen in der DIN 1988-200

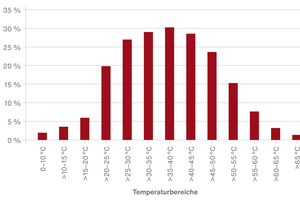

In Kapitel 9.7.2.4, „Dezentrale Trinkwassererwärmer“, sind weitere Festlegungen zu hinterfragen, da diese zu hygienisch kritischen Befunden führen können. Dort heißt es u. a.: „Dezentrale Trinkwassererwärmer, die der Versorgung einer Entnahmearmatur dienen (Einzelversorgung), können ohne weitere Anforderungen betrieben werden.“ Sicherlich ist mit dieser Aussage nicht gemeint, dass auf den bestimmungsgemäßen Betrieb der Entnahmestelle verzichtet werden kann, sondern nur, dass der Betreiber die Temperatur frei wählen kann. Doch ist Letzteres hygienisch sicher? Ein Beispiel aus der Praxis, sind Kindergärten, bei denen jede Entnahmestelle mit einem Kleinspeichergerät von maximal 10 l oder mit einem Durchflusserwärmer versorgt wurde. Die Temperaturen waren an den Geräten auf ca. 38 °C eingestellt, um den Verbrühungsschutz sicherzustellen und Energie zu sparen (vgl. DIN EN 806-2, Kapitel 9.3.2, „Vermeidung von Verbrühungen“).

Dies führte zu teils fatalen Befunden in Bezug auf Legionellen spec. und Pseudomonas aeruginosa, denn Krankheitserreger vermehren sich optimal bei Körpertemperatur. Um dies zu vermeiden, sollten diese Geräte so betrieben werden, dass mindestens 50 °C, besser 55 °C an jeder Entnahmestelle anstehen können. Als optimaler Verbrühungsschutz kommen dann ein Eckventilthermostat oder noch besser eine Armatur in Frage, die eine thermostatische Begrenzung aufweist. Immerhin fordert die DIN 1988-200 eine Temperatur von mindestens 50 °C auch bei dezentralen Speicher-Trinkwassererwärmern, wenn diese „der Versorgung einer Gruppe von Entnahmestellen dienen“. Auch im nächsten Absatz des Kapitels 9.7.2.4 der DIN 1988-200 sind aus hygienischen Gründen die weiteren Ausführungen zu dezentralen Durchfluss-Trinkwassererwärmern zu hinterfragen. Davon ist insbesondere die Wohnungswirtschaft betroffen. Die DIN 1988-200 führt dazu aus: „Dezentrale Durchfluss-Trinkwassererwärmer können ohne weitere Anforderungen betrieben werden, wenn das nachgeschaltete Leitungsvolumen von 3 l im Fließweg nicht überschritten wird.“ Hier sind also normativ die Warmwassertemperaturen frei wählbar.

Sicherlich konnten die Regelwerkssetzer zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Norm nicht erahnen, was diese Aussagen im Zusammenhang mit der erstmaligen und allgemeinen Untersuchungspflicht auf Legionellen bewirken würden, denn diese trat erst kurz vor Fertigstellung der TrinkwV 2011 in Kraft. Sie legte erstmalig fest, dass bspw. Wohngebäude mit mehr als 2 WE und einer zentralen Großanlage zur Trinkwassererwärmung bis spätestens 31.12.2013 erstmalig auf Legionellen zu untersuchen seien – und dann alle drei Jahre erneut. Im Umkehrschluss bedeutete dies, dass Wohnungen mit dezentralen Trinkwassererwärmern nicht untersuchungspflichtig wurden. Man hielt sie fälschlicherweise für generell sicher – was das Umweltbundesamt in einer Mitteilung aber bereits im Jahr 2018 korrigierte (siehe Kasten „UBA-Mitteilung“).

Nicht untersuchungspflichtig = Legionellensicher?

Viele Betreiber gehen davon aus, dass eine fehlende Untersuchungspflicht bei Ein- und Zwei-Familienhäusern sowie in Wohngebäuden mit dezentralen Trinkwassererwärmern gleichzusetzen ist mit einer grundsätzlich hygienisch sicheren Trinkwasserinstallation. Dies kann, muss aber nicht so sein. An dieser Stelle kann nicht auf alle Bauformen und Betriebsweisen von dezentralen Trinkwassererwärmern eingegangen werden, obwohl beides einen bedeutenden Einfluss auf die hygienische Sicherheit dieser Geräte hat. Ein Beispiel: Ein dezentraler Wärmetauscher, der permanent von wenig Heizungswasser mit niedrigen Temperaturen durchflossen wird, ist sicherlich hygienisch anders zu bewerten als ein nur bei Warmwasseranforderung durchströmter Plattenwärmetauscher, der zudem noch schnell auskühlt, weil der Hersteller für dieses Bauteil keine Dämmung vorgesehen hat.

Ebenso gibt es wichtige Unterschiede beim Kaltwasseranschluss und der Verlegung der Kaltwasserleitung im Gerät. Ein in das Gerät integrierter Kaltwasserzähler und einteilige Kreuzungsstücke mit dem Warmwasser sind eher suboptimal, da sich dadurch das Kaltwasser unzulässig erwärmen kann. In der Folge können sich dann Legionellen nicht nur in unzureichenden erwärmtem Trinkwasser warm übermäßig vermehren, sondern auch im Trinkwasser kalt. Daraus folgt, dass der Wasserzähler immer mit Abstand zum Gerät montiert werden sollte.

Ein weiterer Risikofaktor bei dezentralen Trinkwassererwärmern besteht immer dann, wenn sich das Trinkwasser kalt im Gebäude bspw. durch benachbarte Heizungsleitungen auf deutlich über 25 °C erwärmt und sich dadurch bereits in zentralen Bereichen der Trinkwasserinstallation Legionellen übermäßig vermehren. Denn diese werden im Plattenwärmetauscher der dezentralen Trinkwasserwärmer sicher nicht abgetötet. Der Grund hierfür ist die viel zu kurze Kontaktzeit mit den hohen Heizungstemperaturen. Selbst bei 60 °C wäre dafür eine Kontaktzeit von ca. 30 Min. erforderlich.

Erkenntnisse aus der Praxis dezentraler Trinkwassererwärmer

Sicherlich wird die größte Anzahl an dezentralen Durchflusserwärmern hygienisch einwandfrei sein – zumindest, wenn der bestimmungsgemäße Betrieb (auch in der Reisezeit) gegeben ist. Doch so genau wissen wir das nicht. Denn wir sind auf einem Auge blind, weil gemäß § 31 TrinkwV lediglich Großanlagen der Trinkwassererwärmung jährlich oder in einem dreijährigen Rhythmus untersucht werden müssen. Damit wird ein großer Teil der bestehenden Trinkwasserinstallationen als „Kleinanlage“ oder mit dezentralen Trinkwassererwärmern lediglich im Verdachtsfall auf Legionella untersucht. Dies hat erhebliche Konsequenzen, wie die LeTriWa-Studie vom Robert-Koch-Institut und Umweltbundesamt gezeigt hat: 43 % der 111 in der Studie erfassten Erkrankten bzw. Verstorbenen haben sich zu Hause in nicht überwachungspflichtigen Anlagen mit Legionella infiziert. Daher fordern die Autoren der Studie, die Ursachen bei einem Fall von Legionellose auch in nicht überwachungspflichtigen Anlagen zu suchen.

Sie bestätigen damit die Ergebnisse von Prof. Dr. Martin Hippelein aus dem Jahr 2016. Er untersuchte aufgrund von zwei Erkrankungen ein Wohngebäude mit 84 Wohneinheiten und dezentralen Trinkwassererwärmern. Die 3-Liter-Regel des DVGW W 551 (A) war eingehalten worden. Die Wohneinheiten wurden überwiegend als Ferienwohnungen genutzt. Er stellte fest, dass es unabhängig von den Temperaturen im Warmwasser von unter oder über 50 °C immer dann zu einer übermäßigen Vermehrung von Legionellen kam, wenn kein bestimmungsgemäßer Betrieb über die Entnahmestellen erfolgt war. Und die Befunde waren besorgniserregend: Die Untersuchungen auf Legionellen ergaben in 54 % der Wohnungen Konzentrationen oberhalb des technischen Maßnahmenwertes, in 12 % der Wohnungen sogar oberhalb des Gefahrenwertes von 10.000 KBE/100 ml.

Fazit

Legionellen können sich auch in nicht untersuchungspflichtigen Kleinanlagen oder dezentralen Trinkwassererwärmern übermäßig vermehren, selbst wenn diese den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Insbesondere die Vorgaben der DIN 1988-200, Kapitel 9.7.2.4 „Dezentrale Trinkwassererwärmer“, sind zu hinterfragen und scheinen vor dem Hintergrund von aktuellen Praxiserfahrungen nicht mehr zeitgemäß. Für den hygienisch sicheren Betrieb von dezentralen Trinkwassererwärmern kommt es vor allem auf vier Faktoren an: (1) Im gesamten Fließweg des Trinkwassers kalt bis zu den dezentralen Trinkwassererwärmern darf die Temperatur 25 °C nicht überschreiten, (2) das Trinkwasser kalt sollte möglichst keine Legionellen in 100 ml aufweisen, (3) die Konstruktion und Betriebsweise der dezentralen Trinkwassererwärmer sollten „legionellenfeindlich“ sein und (4) der Wasserwechsel muss gerade auch bei dezentralen Trinkwassererwärmern über alle Entnahmestellen sichergestellt sein – auch während Urlaubszeiten.

UBA-Mitteilung „Vorkommen von Legionellen in dezentralen Trinkwassererwärmern“

„Bislang werden dezentrale Trinkwassererwärmer als sicher im Hinblick auf eine Legionellenkontamination angesehen. Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass es auch in dezentralen Trinkwassererwärmern und in den dahinterliegenden Leitungen zu einer Legionellenvermehrung kommen kann. Bei der Abklärung von Legionelleninfektionen sind auch dezentrale Trinkwassererwärmer in die Ursachensuche einzubeziehen.“ Die UBA-Mitteilung wurde am 18. Dezember 2018 veröffentlicht.